Audite Vocem

Startseite Stimmkomponenten Sprecherbeispiele Glossar

Stimmkomponenten

Stimmkomponenten (Settings) unterteilt man in solche, die den Kehlkopf betreffen (laryngale) und in solche, die oberhalb des Kehlkopfs wirken (supralaryngale). Diese können wiederum weiter unterteilt werden in:Laryngale Stimmkomponenten

Die laryngalen Stimmkomponenten betreffen die Abweichungen, die am Larynx (Kehlkopf) auftreten.

Hierunter fallen vor allem die sogenannten Phonationstypen oder Phonationsarten. Dies sind die Abweichungen von einer Modalstimme, wie z.B. Knarren, Flüstern oder eine raue Stimme. Die Stimmlippen schwingen hier nicht regelmäßig und effizient.

Unter die laryngalen Stimmkomponenten wurden hier außerdem die Anhebung oder Absenkung des Kehlkopfs gefasst, also die Veränderung der vertikalen Kehlkopfposition.

Bei Laver (1980) werden zwei weitere Abweichungen vom neutralen Artikulationsmodus genannt: tense voice und lax voice. Darunter ist ein Mehr oder Weniger an Spannung bei der Artikulation zu verstehen. Diese allgemeine Spannung betrifft die gesamte Sprechproduktion, sowohl bei der Phonation als auch bei der Artikulation im Vokaltrakt. Da jedoch vor allem eine erhöhte/niedrige Spannung im Kehlkopf-Bereich als gespannt/ungespannt wahrgenommen wird, wurden diese beiden Stimmkomponenten ebenfalls in die Rubrik der laryngalen Stimmkomponenten eingeordnet.

Laryngale Stimmkomponenten: Phonationstypen

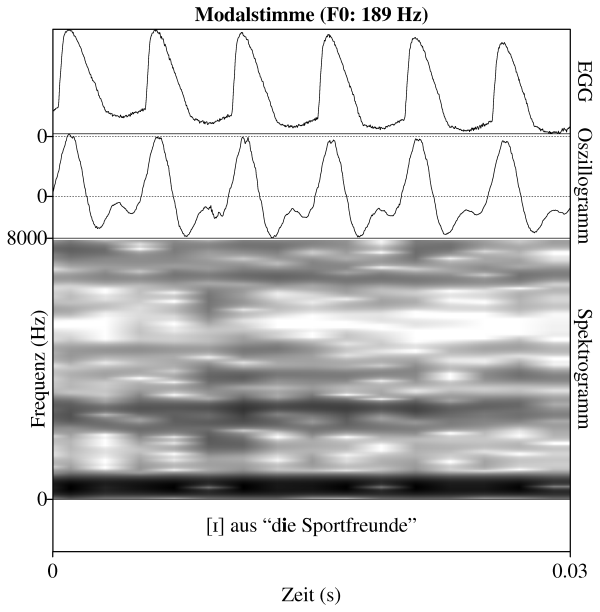

Modalstimme

| Produktion, Phonation |

Gemäßigte Adduktionsstärke, mediale Kompression und longitudinale Spannung. Die Stimmlippen werden über ihre gesamte Länge adduziert und schwingen periodisch (bei stimmhaften Lauten). Die Adduktionsphase ist länger als die Abduktionsphase im Schwingungszyklus (zum Lesen eines EGG-Signals siehe hier (Elektroglottograph) im Glossar). |

| Akustik |

Die Gesamtintensität ist höher als bei Knarren oder behauchter Stimme und niedriger als bei hoher Anspannung an Kehlkopf und im Vokaltrakt. Der spektrale Abfall liegt bei ca. 6dB/Oktave. |

| Hörbeispiele |

Eckert & Laver: Köser: |

| Signalausschnitt |  |

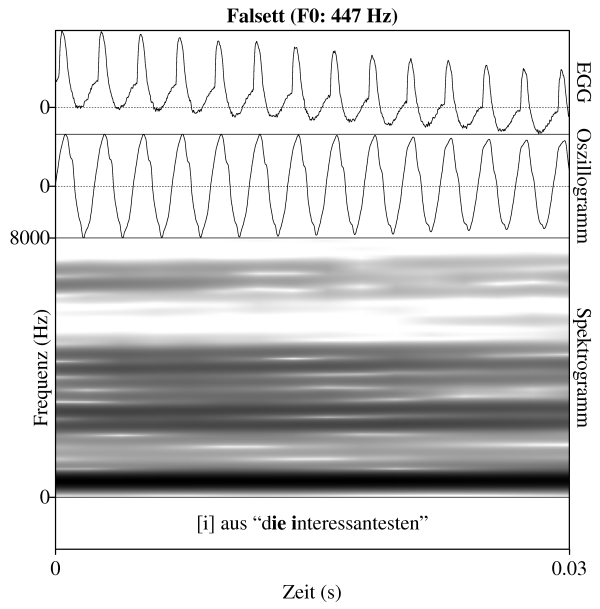

Falsett (falsetto)

| Produktion, Phonation |

Hohe Adduktionsstärke und mediale Kompression, ebenso hohe passive longitudinale Spannung (m. thyroarytaenoideus externus ist angespannt). Der Schildknorpel wird nach vorne gekippt, weshalb die Stimmlippen gedehnt werden. Durch die Dehnung sind die Ränder der Stimmlippen dünn und es kommt nur zu einer schmalen Kontaktfläche bei der Adduktion der Stimmlippen. Im laryngalen Signal verläuft die Abduktion der Stimmlippen sehr schnell/steil, die Wellenform ist fast symmetrisch (zum Lesen von EGG-Signalen siehe hier (Elektroglottograph) im Glossar). Aufgrund der hohen Spannung/Dehnung schwingen die Stimmlippen außerdem sehr schnell. |

||||

| Akustik |

Die schnellen Stimmlippenschwingungen äußern sich in einer hohen Grundfrequenz. Der spektrale Abfall ist hoch, höhere Frequenzanteile also sehr schwach oder gar nicht vorhanden. Die Wellenform des akustischen Signals (im Oszillogramm) ist sehr einfach (wenig komplex), da einige Obertöne wegfallen. |

||||

| Höreindruck | Die Stimme klingt dünn und 'flöten'-ähnlich. |

||||

| Hörbeispiele |

Eckert & Laver: Köser: |

||||

| Signalausschnitt |

|

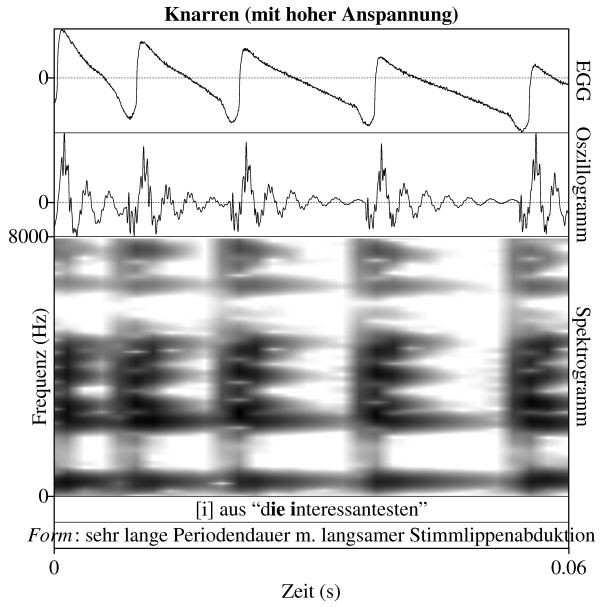

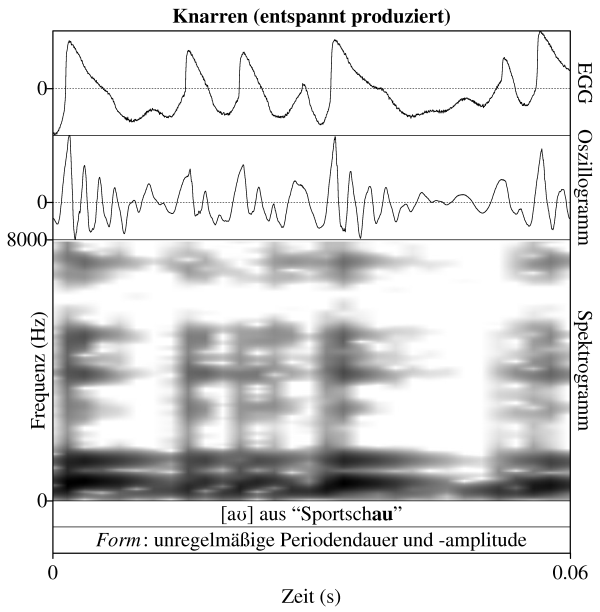

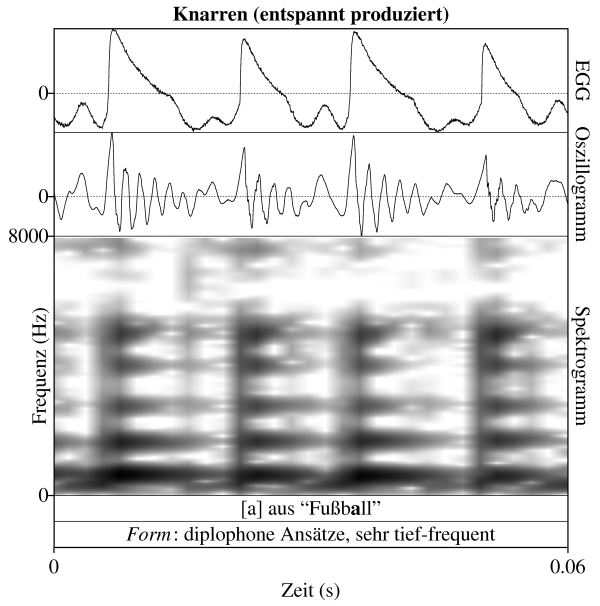

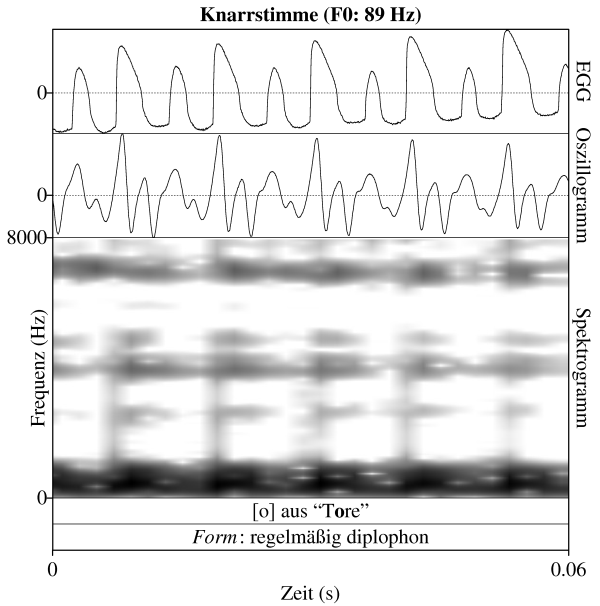

Knarren, Knarrstimme

| Begriff |

Es gibt im Englischen sehr viele Alternativ-Begriffe für Creak wie z.B. vocal fry, glottal fry, laryngealization, glottalization, pulse register etc. |

||||||

| Produktion, Phonation |

Die Stimmlippen sind aufgrund geringer longitudinaler Spannung kurz und dick und werden durch hohe Adduktionsstärke und hohe mediale Kompression fest zusammengepresst (v.a. im hinteren Teil). Der vordere Teil der Stimmlippen kann schwingen, aber aufgrund der hohen Spannung mit abrupter Schließung und langer Verschlussphase. Sie schwingen unregelmäßig, langsam und mit niedriger Amplitude. (Zum Lesen eines EGG-Signals siehe hier (Elektroglottograph). Eine häufige Form des Creaks ist die sog. Diplophonie oder period doubling: Die Stimmlippen schwingen an unterschiedlichen Stellen mit zwei unterschiedlichen Grundfrequenzen bzw. Perioden unterschiedlicher Amplitude oder unterschiedlicher Periodendauer wechseln sich ab. Bei der Knarrstimme ist noch mehr Periodizität erkennbar als beim Knarren, in dem die Schwingungen sehr unregelmäßig und tieffrequent sind. In vielen Fällen sind die falschen Stimmlippen zusätzlich adduziert, bilden evtl. sogar mit den echten eine schwingende Masse. Knarren kann mit einigen anderen Phonationsarten kombiniert werden wie z.B. Falsett oder Flüstern. |

||||||

| Akustik |

Sehr niedrige Grundfrequenz und hohe Frequenz-Variation von Periode zu Periode. Die Amplitude des Signals ist allgemein niedrig und variiert ebenfalls von Periode zu Periode. Der spektrale Abfall ist aufgrund der langen glottalen Schließung niedriger als bei der Modalstimme (die höheren Frequenzen sind im Verhältnis zu den niedrigeren weniger stark abgeschwächt). |

||||||

| Vorkommen |

Knarren oder Knarrstimme sind in vielen Sprachen am Ende einer Äußerung zu finden. Im Englischen variiert die Häufigkeit dieser Stimmqualität je nach Dialekt und sozialer Klasse sehr stark. |

||||||

| Hörbeispiele |

Extremes Knarren (Eckert & Laver): Knarren aufgrund laryngaler Anspannung (Köser): Knarren aufgrund laryngaler Entspannung (Köser): Schwache Knarrstimme (Eckert & Laver): Starke Knarrstimme (Eckert & Laver): Knarrstimme (Köser): |

||||||

| Signalausschnitt |

Knarren kann sich im akustischen und laryngalen Signal sehr unterschiedlich äußern. Deshalb hier ein paar Beispiel-Signale:

| ||||||

Hinweis: Die Abkürzung m. steht in den Bezeichnungen einzelner Muskeln für Musculus

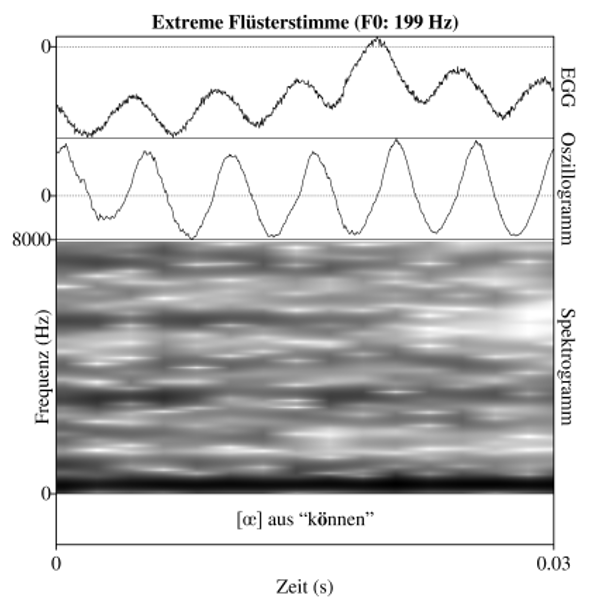

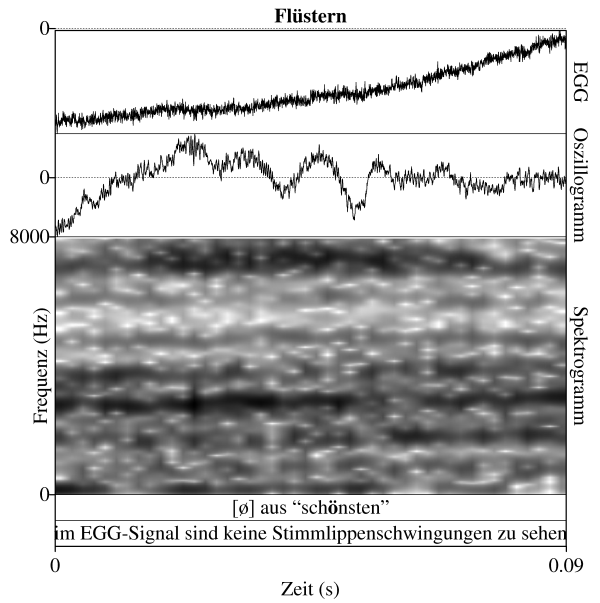

PDF-Download "Knarren, Knarrstimme"Flüstern

| Produktion, Phonation |

Aufgrund hoher medialer Kompression können die Stimmlippen kaum oder evtl. gar nicht schwingen. Da die Adduktionsstärke eher schwach ist, die interarytaenoideus-Muskeln entspannt sind, bleibt der hintere Teil der Glottis zwischen den Stellknorpeln geöffnet, so dass durch dieses sogenannte Flüsterdreieck die Luft entweichen kann. Flüstern kann mit einigen anderen Phonationsarten kombiniert werden, wie z.B. Stimmhaftigkeit, Falsett oder Knarren. |

| Akustik |

Flüstern weist eine starke aperiodische Rauschkomponente auf. Der spektrale Abfall beträgt mehr als 6dB/Oktave (zumindest im Frequenzbereich unter 2,5 kHz - darüber kann das Friktionsrauschen wieder mehr Energie haben). |

| Vorkommen |

Flüstern oder eine Flüsterstimme ist Ausdruck von Heimlichkeit und Vertrautheit. Sie werden auch verwendet, um größere Schallentwicklung zu verhindern. In vielen Sprachen sind diese Phonationstypen äußerungsfinal zu finden (z.B. im Englischen und Französischen). |

| Hörbeispiel |

Köser: |

| Signalausschnitt |

|

Hinweis: Die Abkürzung m. steht in den Bezeichnungen einzelner Muskeln für Musculus

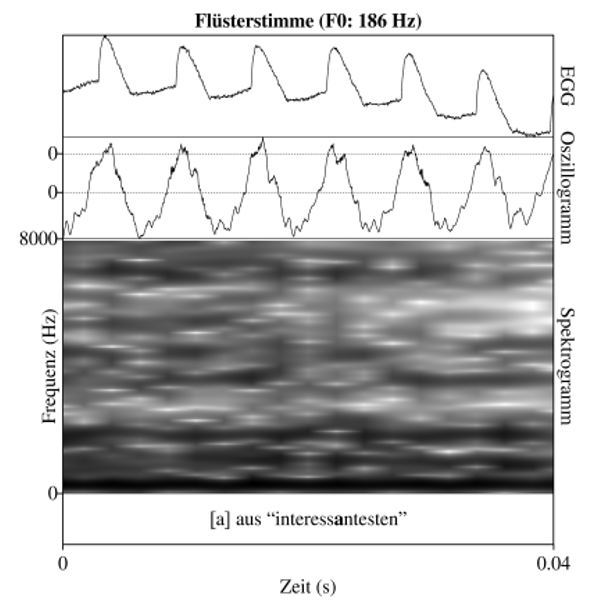

PDF-Download "Flüstern"Flüsterstimme (whispery voice)

| Produktion | Gemäßigte bis hohe mediale Kompression. Je stärker die mediale Kompression ist, umso weniger können die Stimmlippen schwingen. Da die Adduktionsstärke eher schwach ist, die interarytaenoideus-Muskeln entspannt sind, bleibt der hintere Teil der Glottis zwischen den Stellknorpeln geöffnet, so dass durch dieses sog. Flüsterdreieck die Luft entweichen kann. Eine Flüsterstimme kann aber auch erreicht werden, indem die Stimmlippen zwar in ihrer gesamten Länge schwingen, aber keinen vollständigen Kontakt erreichen, so dass immer etwas Luft durch die Glottis strömen kann und dabei in Turbulenzen versetzt wird. |

||||

| Akustik | Starke aperiodische Rauschkomponente (weniger stark als bei Flüstern, aber stärker als bei behauchter Stimme). |

||||

| Vorkommen | Flüstern oder eine Flüsterstimme ist Ausdruck von Heimlichkeit und Vertrautheit. Sie werden auch verwendet, um größere Schallentwicklung zu verhindern. In vielen Sprachen sind diese Phonationstypen äußerungsfinal zu finden (z.B. im Englischen und Französischen). |

||||

| Hörbeispiele |

Eckert & Laver: Köser: |

||||

| Signalausschnitt |

| ||||

Kombinierte Stimmqualität aus Flüster- und Knarrstimme

| Hörbeispiele |

Übergang von Knarrstimme zu Flüstern und Knarrstimme (Eckert & Laver): Übergang von Flüstern zu Flüstern und Knarrstimme (Eckert & Laver): Flüstern und Knarrstimme (Eckert & Laver): Knarren und Flüsterstimme (Köser): |

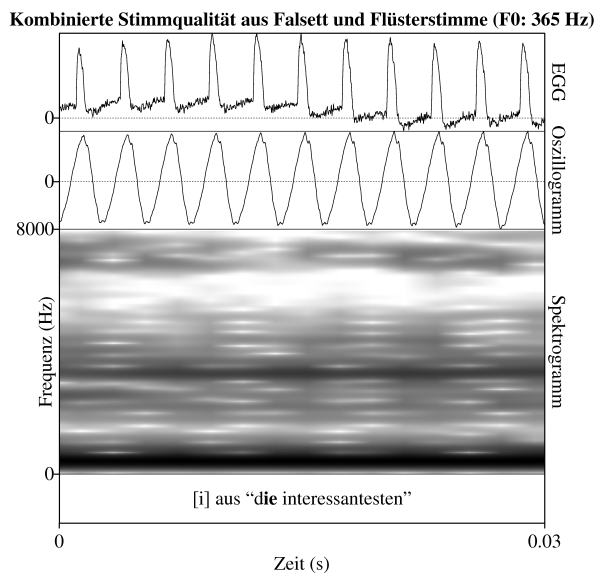

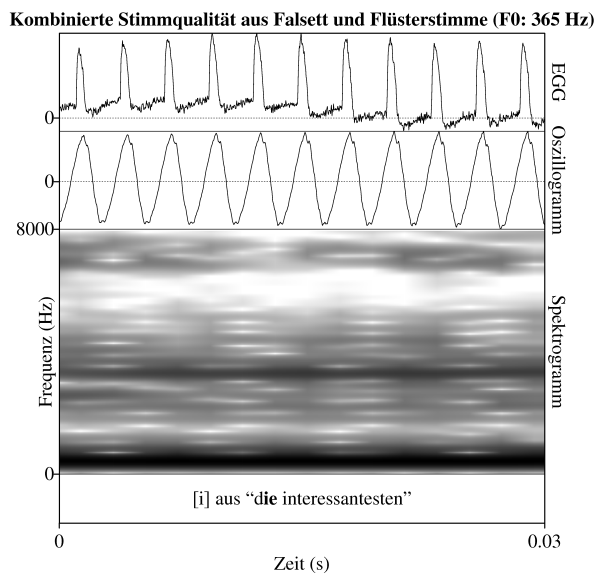

Kombinierte Stimmqualität aus Falsett und Flüsterstimme

| Hörbeispiel |

Falsett und Flüsterstimme (Köser): |

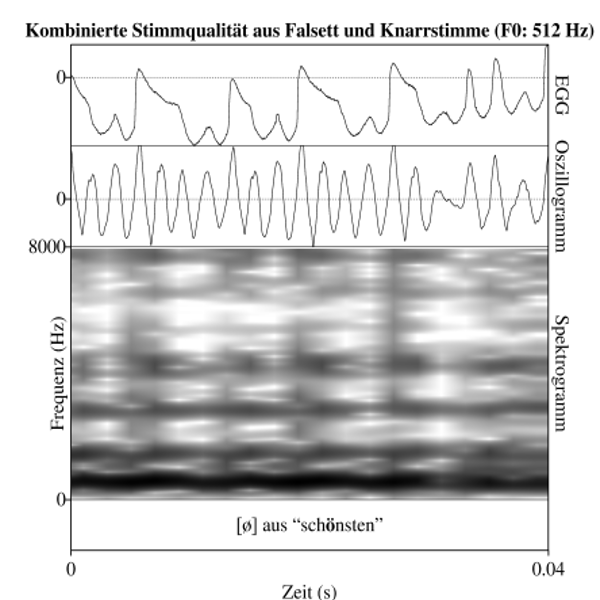

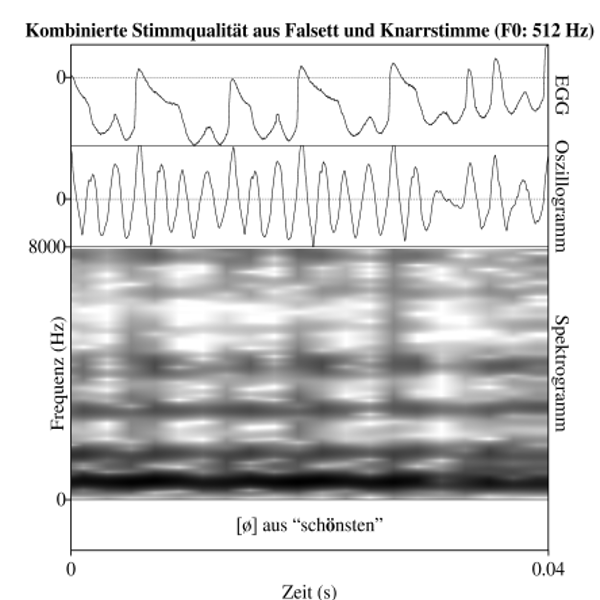

Kombinierte Stimmqualität aus Falsett und Knarrstimme

| Hörbeispiel |

Knarrstimme und Falsett (Köser): |

Kombinierte Stimmqualität aus Flüstern, Falsett und Knarrstimme

| Hörbeispiel |

Flüstern, Falsett und Knarrstimme (Laver): |

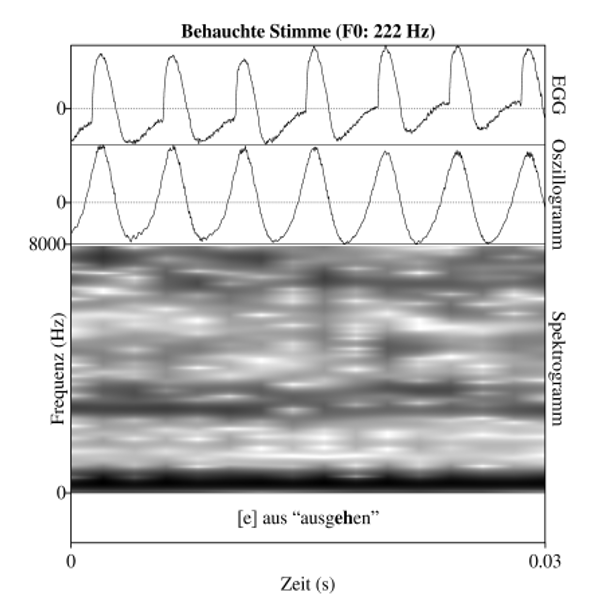

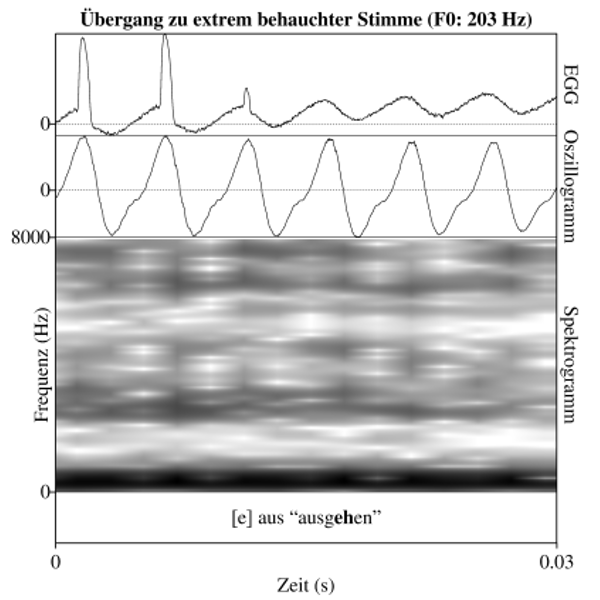

Behauchte Stimme (breathy voice)

| Begriff |

Im Deutschen findet man auch die Bezeichnung Murmelstimme (im Engl. murmur). | ||

| Produktion, Phonation |

Sowohl Adduktionsstärke, als auch mediale Kompression und longitudinale Spannung sind sehr niedrig. (Behauchung geht häufig mit einer allgemein niedrigen Spannung im Artikulationsraum einher.) Die Stimmlippen werden deshalb beim Schwingen nicht vollständig adduziert, so dass viel Luft durch die Glottis entweichen und in Turbulenzen versetzt werden kann. Die Stimmlippenschwingungen sind eher sinusförmig (während bei der Modalstimme die Adduktionsphase kürzer als die Abduktionsphase ist), die Kontaktphase der Stimmlippen ist sehr kurz. In vielen Fällen sind die Schwingungen langsamer als bei der Modalstimme. | ||

| Akustik |

Das akustische Signal ist allgemein intensitätsschwach. Aufgrund der kurzen Schließphase der Glottis sind zudem v.a. die höheren Frequenzen stark gedämpft; der spektrale Abfall ist hoch. Der turbulente Luftstrom äußert sich in einer zusätzlichen Rauschkomponente im Signal. Die höheren Frequenzen sind durch Aspirationsgeräusch ersetzt. Häufig ist die Grundfrequenz tiefer als bei der Modalstimme. | ||

| Höreindruck |

Ein leichtes Friktionsgeräusch ist wahrnehmbar, aber viel schwächer als bei der Flüsterstimme. Ein Sprecher wirkt gelassen und entspannt, wenn er mit behauchter Stimme spricht. | ||

| Vorkommen |

Als paralinguistische Funktionen werden der behauchten Stimme v.a. der Ausdruck von Intimität und Zurückhaltung zugeschrieben. | ||

| Hörbeispiele |

Behauchte Stimme (Eckert & Laver): Behauchte Stimme (Köser): Extrem behauchte Stimme (Köser): |

||

| Signalausschnitt |

|

Hinweis: Die Abkürzung m. steht in den Bezeichnungen einzelner Muskeln für Musculus

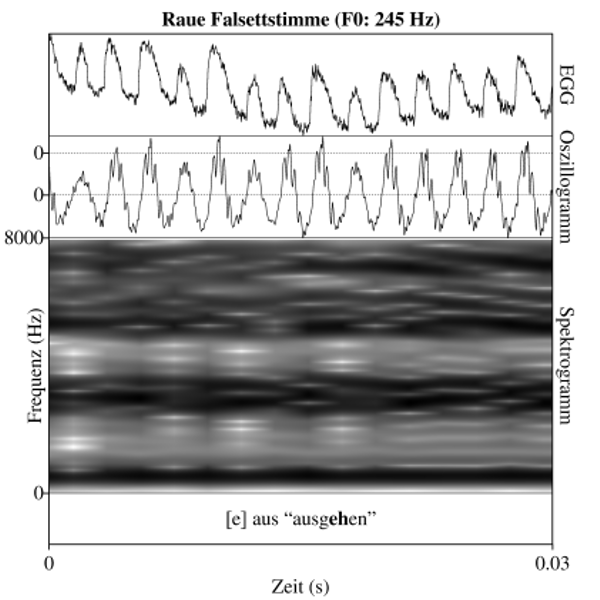

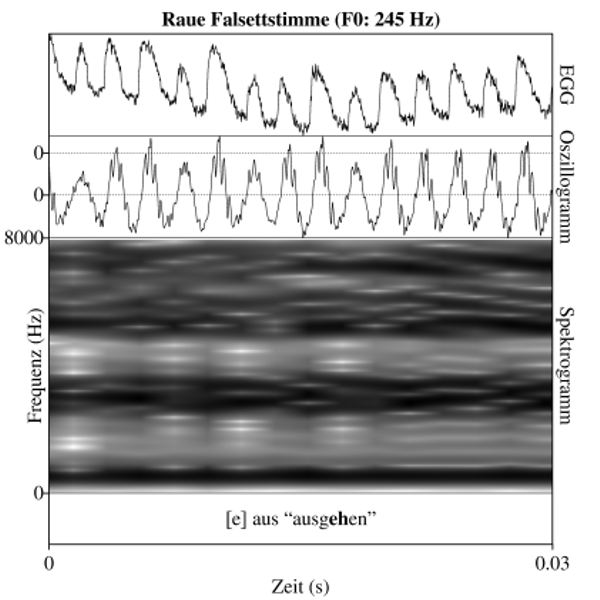

PDF-Download "Behauchte Stimme (breathy voice)"Raue Stimme (harsh voice)

| Produktion, Phonation |

Extreme Adduktionsstärke und mediale Kompression (longitudinale Spannung vergleichbar mit Modalstimme). Nicht nur der laryngale Raum ist stark angespannt, auch der pharyngale Raum. Evtl. sind auch hier wie beim Knarren die falschen Stimmlippen adduziert. Die Stimmlippen werden beim Schwingen schnell adduziert; die Adduktion ist außerdem sehr stark und die Kontaktfläche somit sehr groß. Die Stimmlippen schwingen unregelmäßig. (Zum Lesen von EGG-Signalen siehe hier (Elektroglottograph) im Glossar). Eine raue Stimme kann mit einigen anderen Phonationsarten kombiniert werden, wie z.B. Falsett oder Flüsterstimme. | ||

| Akustik |

Das Signal ist allgemein sehr intensitätsstark und der spektrale Abfall geringer als bei der Modalstimme. Wie beim Knarren liegt hohe Frequenz- und Amplituden -Variation von Periode zu Periode vor. Die Grundfrequenz ist allgemein etwas tiefer. Zusätzlich gibt es eine aperiodische Rauschkomponente im Signal. | ||

| Vorkommen |

Eine raue Stimme wird selten gewohnheitsmäßig benutzt, v.a. paralinguistisch zum Ausdruck von Wut und Ärger eingesetzt. Sie kann jedoch pathologisch bei Überbeanspruchung der Stimme auftreten oder in Verbindung mit psychischen Störungen. | ||

| Hörbeispiele |

Eckert & Laver: Köser: |

||

| Signalausschnitt |

| ||

Raue Falsettstimme

| Hörbeispiel |

Köser: |

Raue Flüsterstimme

| Hörbeispiel |

Hörbeispiel nicht vorhanden. |

Laryngale Stimmkomponenten: Kehlkopfposition

Gehobener Kehlkopf (raised larynx voice)

| Produktion |

Die Anhebung des Kehlkopfs kann auf zwei Arten vollzogen werden:

Die Anhebung führt zu einer Verkürzung des Vokaltrakts. |

| Akustik |

Der erste Formant ist erhöht, die höheren Formanten scheinen eher gesenkt zu sein. Da die Anhebung des Kehlkopfs in Variante 2 eine Anspannung pharyngaler Muskeln voraussetzt, ist gelegentlich eine akustische Ähnlichkeit mit Pharyngalisierung festzustellen. |

| Höreindruck | Ein Sprecher, der mit gehobenem Kehlkopf spricht, hat meist eine höhere Stimme. (Dafür kann aber kompensiert werden.) Die Stimme klingt in vielen Fällen angespannt. |

Hörbeispiele |

Gehobener Kehlkopf bei hoher Grundfrequenz (Eckert & Laver): Gehobener Kehlkopf bei tiefer Grundfrequenz (Eckert & Laver): Gehobener Kehlkopf (Köser): |

Hinweis: Die Abkürzung m. steht in den Bezeichnungen einzelner Muskeln für Musculus

PDF-Download "Gehobener Kehlkopf (raised larynx voice)"Gesenkter Kehlkopf (lowered larynx voice)

| Produktion |

Erweiterung des Rachenraums und Verlängerung des Vokaltrakts durch Absenken des Kehlkopfs. Die Muskeln, die zwischen Schildknorpel und Brustbein verlaufen, sind daran beteiligt (v.a. der m. sternothyroideus). Die Absenkung geht wahrscheinlich mit einer Verdickung der Stimmlippen einher. Wenn man bewusst diese Stimmkomponente imitieren möchte, wird häufig die Strategie angewendet, das Kinn leicht Richtung Brustkorb zu drücken. |

| Akustik |

Formantfrequenzen sind aufgrund der Vokaltraktverlängerung gesenkt. Allerdings ist der Einfluss auf die Formantwerte sehr unterschiedlich je nach Vokal. |

| Höreindruck | Ein Sprecher, der mit gesenktem Kehlkopf spricht, hat meist eine tiefere Stimme. Die Stimme klingt dunkler, und es besteht deshalb auditiv (und akustisch) eine Ähnlichkeit zu Lippenrundung. |

| Hörbeispiel | Eckert & Laver: |

Laryngale Stimmkomponenten: allgemeine Spannung

Hohe Anspannung (tense voice)

| Produktion |

Aufgrund der allgemein hohen Spannung ist der subglottale Druck erhöht. Im Bereich der Kehlkopfmuskulatur herrscht eine hohe Adduktionsstärke und hohe mediale Kompression. Die Stimmlippen werden schnell adduziert und bleiben relativ lange geschlossen, bevor die Abduktionsphase beginnt (zum Lesen eines EGG-Signals siehe hier (Elektroglottograph) im Glossar). Bei hoher Spannung ist es auch möglich, dass die falschen Stimmlippen in Richtung der echten adduziert werden. Die erhöhte Spannung im supralaryngalen Bereich äußert sich in ausladenderen Bewegungen der Artikulatoren, einer ausgeprägteren Lippenaktivität, größeren Kieferbewegungen und einer festeren Schließung der velopharyngalen Pforte. Eine gespannte Stimme geht gelegentlich mit der Anhebung des Kehlkopfs einher. |

| Akustik |

Der spektrale Abfall ist ein sehr gutes Maß für die allgemeine Spannung: Aufgrund der schnellen und festen Stimmlippenadduktion und der fehlenden Filterung höherer Frequenzen durch die falschen Stimmlippen ist der spektrale Abfall geringer als bei einer neutralen Stimmgebung (die höheren Frequenzen sind intensitätsstark). Eine gespannte Stimme geht häufig mit hoher Grundfrequenz einher, wofür ein Sprecher jedoch kompensieren kann. Die supralaryngalen Eigenschaften dieser Stimmkomponente äußern sich z.B. in starken Formantbewegungen und langen Segmentdauern. |

| Höreindruck | Die Stimme klingt häufig hoch und laut, selbst wenn sie es objektiv nicht ist. Dieser Eindruck könnte durch die intensitätsstarken höheren Frequenzkomponenten bedingt sein. Eine gespannte Stimme klingt klar, scharf, evtl. metallisch. |

| Vorkommen | Dem Deutschen, v.a. dem Norddeutschen, wird grundsätzlich eine höhere Spannung zugeschrieben als einigen anderen Sprachen. Das RP-Englisch gilt im Gegensatz dazu eher als ungespannt. |

Hohe Entspannung (lax voice)

| Produktion |

Der subglottale Druck ist bei allgemein geringer Spannung niedrig. Adduktionsstärke und mediale Kompression am Kehlkopf sind schwach. Aus diesem Grund werden die Stimmlippen nur langsam adduziert und abduziert. Eine entspannte Stimme geht deshalb häufig mit Behauchung einher. Im supralaryngalen Bereich bringt das entspannte Gewebe in Mund- und Rachenraum eine starke Dämpfung der Energie mit sich. Außerdem weichen die Artikulatoren nur wenig von der neutralen Position ab, labiale Aktivität und Kieferbewegungen sind nicht sehr ausgeprägt und die velopharyngale Pforte Pforte (zum Nasenraum) wird selten vollständig geschlossen. Im Gegensatz zur gespannten Stimme ist bei der entspannten der Larynx leicht abgesenkt. |

| Akustik |

Der spektrale Abfall ist ein sehr gutes Maß für die allgemeine Entspannung: Aufgrund der starken Dämpfung, v.a. der höheren Frequenzen, ist der spektrale Abfall höher als bei der neutralen Stimmgebung. Wegen der starken Dämpfung sind die Formanten evtl. breiter als bei der Modalstimme. Die langsame und schwache Adduktion und Abduktion der Stimmlippen führt zu einer tieferen Grundfrequenz und einer allgemein niedrigeren Intensität. Die schwachen supralaryngalen Artikulatorenbewegungen äußern sich in Formantwerten, die nahe dem Zentralvokal liegen, und schwachen Formantbewegungen. |

| Höreindruck | Eine stark entspannte Stimme klingt sanft, gedämpft oder matt. Sie ist leiser und tiefer. Das RP-Englisch gilt als eher ungespannt. |

| Hörbeispiel | Entspannte Stimme (Köser): |

Supralaryngale Stimmkomponenten

Unter die supralaryngalen Stimmkomponenten fallen die Abweichungen von der neutralen Artikulationsstellung, die den Bereich oberhalb des Kehlkopfs betreffen. Dies sind z.B. Abweichungen der horizontalen Position der Zunge im Mundraum (die Zungenmasse liegt tendenziell weiter vorne oder weiter hinten im Mundraum), wie bei Dentalisierung oder Palatalisierung. Die Abweichungen können sich auch auf die Form der Lippen beziehen. Einige Sprecher tendieren z.B. immer zu leichter Lippenrundung; Lächeln geht hingegen mit einer mehr oder weniger starken Spreizung der Lippen einher.

Eine weitere Gruppe von supralaryngalen Stimmkomponenten sind die Kiefer-bezogenen Komponenten: Es wird mit stark gehobenem Kiefer (also eher geschlossenem Mund) oder mit gesenktem Kiefer (mit offenem Mund) gesprochen. Häufig anzutreffende supralaryngale Abweichungen vom neutralen Modus betreffen den Anteil nasaler Resonanzen, die im Velopharynx erzeugt werden: Nasalierung oder im Gegenteil Denasalierung werden bei Laver unter dem Begriff velopharyngale Settings zusammengefasst. Schließlich werden auch pharyngale Stimmkomponenten oberhalb des Kehlkopfs im Pharynx (Rachenbereich) produziert.

Supralaryngale Stimmkomponenten: Lippen

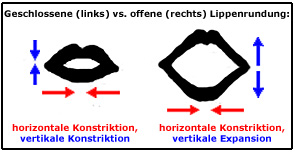

Offene Lippenrundung (open lip rounding)

| Produktion, Artikulation |

Die Form der offenen Lippenrundung wird durch horizontale Konstriktion und gleichzeitige vertikale Expansion der Lippen erreicht (siehe Abb. unten). Die Lippen werden evtl. nach vorne gestülpt, wodurch der Vokaltrakt verlängert wird. Für horizontale Konstriktion und Lippenvorstülpung ist v.a. der m. orbicularis oris verantwortlich (ringförmiger Muskel um die Lippen herum). Eine vertikale Expansion wird durch Anspannung von m. levator labii superioris (Oberlippe wird nach oben gezogen) und m. depressor labii inferioris (Unterlippe wird nach unten gezogen) erreicht.

|

| Akustik |

Der Frequenzwert des ersten Formanten ist stark gesenkt. Der dritte Formant ist ebenfalls niedriger als bei neutraler Artikulationsstellung. (Lippenrundung hat den stärksten Effekt auf den Wert des dritten Formanten.) |

| Vorkommen | Eine größere Tendenz zur Lippenrundung wird grundsätzlich dem Norddeutschen zugesprochen. Auf paralinguistischer Ebene wird Lippenrundung mit Kompromissbereitschaft, wohlwollender Zustimmung und einem informellen Kontext in Verbindung gebracht. |

Hinweis: Die Abkürzung m. steht in den Bezeichnungen einzelner Muskeln für Musculus

PDF-Download "Offene Lippenrundung (open lip rounding)"Geschlossene Lippenrundung (close lip rounding)

| Produktion, Artikulation |

Die Form der geschlossenen Lippenrundung wird durch horizontale und vertikale Konstriktion der Lippen erreicht (siehe Abb. unten). Eine Lippenvorstülpung, die zur Verlängerung des Vokaltraktes beiträgt, ist je nach Vokal mehr oder weniger stark markiert. Für horizontale und vertikale Konstriktion und Lippenvorstülpung ist v.a. der m. orbicularis oris verantwortlich (ringförmiger Muskel um die Lippen herum).

|

| Akustik |

Vor allem die höheren Formantwerte sind niedrig, aber auch der erste Formant ist zumindest bei offenen Vokalen deutlich gesenkt. (Lippenrundung hat den stärksten Effekt auf den Wert des dritten Formanten.) Wenn die Lippenrundung mit einer Vorstülpung der Lippen einhergeht, verlängert sie das Ansatzrohr nach vorne, wodurch die Artikulationsstelle relativ gesehen nach hinten verlagert und somit der zweite Formant gesenkt wird. |

| Vorkommen |

Eine größere Tendenz zur Lippenrundung wird grundsätzlich dem Norddeutschen zugesprochen. Auf paralinguistischer Ebene wird Lippenrundung mit Kompromissbereitschaft, wohlwollender Zustimmung und einem informellen Kontext in Verbindung gebracht. |

| Hörbeispiel | Gerundete und vorgestülpte Lippen (Eckert & Laver): |

Hinweis: Die Abkürzung m. steht in den Bezeichnungen einzelner Muskeln für Musculus

PDF-Download "Geschlossene Lippenrundung (close lip rounding)"Gespreizte Lippen (spread lips)

| Produktion, Artikulation |

Die Lippen werden auf horizontaler Ebene in die Breite gezogen. Dafür ist die Kontraktion von v.a. drei Muskeln verantwortlich: m. zygomaticus (zieht die Mundwinkel nach außen oben), m. risorius (zieht die Mundwinkel nach außen) und m. buccinator (zieht die Mundwinkel nach außen und leicht nach hinten). |

| Akustik |

Die Formantwerte sind allgemein erhöht, da eine Spreizung der Lippen einer Verlagerung der Artikulationsstelle nach vorne gleicht (das Ansatzrohr wird vorne gekürzt). |

| Hörbeispiel | Eckert & Laver: |

Hinweis: Die Abkürzung m. steht in den Bezeichnungen einzelner Muskeln für Musculus

PDF-Download "Gespreizte Lippen (spread lips)"Labio-Dentalisierung

| Hörbeispiel |

Hörbeispiel nicht vorhanden. |

Supralaryngale Stimmkomponenten: Zunge

Zungenspitzenartikulation (tip-articulation) vs. Zungenblattartikulation (blade-articulation)

| Produktion, Artikulation |

Die Wahl von Zungenspitze oder Zungenblatt bei vorderen Verschlüssen oder Verengungen ist nicht unabhängig von anderen artikulatorischen Systemen wie z.B. dem Kiefer. Die Verwendung des Zungenblatts gilt als die neutrale Artikulationsform. |

| Höreindruck |

Ein Unterschied zwischen diesen beiden Komponenten ist selbstverständlich nur bei Lauten hörbar, für deren Artikulation Zungenspitze oder Zungenblatt benötigt werden. |

Retroflexe Artikulation (retroflex articulation)

| Produktion, Artikulation |

Die Zunge kann auf verschiedene Arten für eine retroflexe Artikulationsstellung nach hinten gezogen werden, so dass zwei Formen unterschieden werden:

Da der Zungenrücken diese Gesten ermöglichen muss, geht eine retroflexe Artikulation häufig mit einer tieferen Zungenlage und etwas nach hinten gezogener Zungenmasse einher. Die retroflexe Artikulation kann außerdem zusammen mit einer Konstriktion im Pharynx auftreten. |

| Akustik |

Aufgrund der mit dem Zurückbiegen einhergehenden Absenkung der Zungenmasse ist v.a. bei geschlossenen Vokalen der erste Formant deutlich erhöht. Der zweite Formant ist normalerweise abgesenkt. Die Muster von erstem und zweitem Formanten sind denen der Pharyngalisierung ähnlich. Die stärkste Absenkung weist der dritte Formant auf, zumindest bei starker Retroxflexion. In diesem Fall liegt er nahe dem zweiten Formanten. Bei leichter Retroflexion liegen der vierte und dritte Formant nahe beieinander. |

| Vorkommen |

Da es im Indischen retroflexe Laute gibt, zeichnet sich ein indischer Akzent im Englischen häufig durch eine retroflexe Artikulationsstellung aus. |

| Hörbeispiel | Eckert & Laver: |

Dentalisierung (Zunge nach vorne gezogen)

| Stimmkomponenten, bei denen die Zunge nach vorne gezogen wird (tongue-fronted voice) | |

|---|---|

| Begriff |

Darunter fallen folgende Stimmkomponenten:

|

| Produktion, Artikulation |

Für eine Vorwärtsbewegung der Zunge ist v.a. ein Muskel verantwortlich: der m. genioglossus. Dieser verläuft vom Kinn einerseits zum Zungenbein, andererseits zum Zungenrücken und bildet die untere Zungenmasse. Sofern das Zungenbein fixiert ist, wird die Zunge bei seiner Kontraktion nach vorne geschoben. Der Grad der Vorwärtsbewegung wird durch die antagonistisch wirkenden Muskeln m. styloglossus und m. hyoglossus reguliert. |

| Akustik |

Erster und zweiter Formant liegen weit auseinander, da der zweite Formant sehr hoch ist. Je weiter vorne die Stimmkomponente, umso schwächer fällt diese Erhöhung aus; bei Palatalisierung ist der zweite Formant am höchsten. Die Frequenzwerte des dritten Formanten liegen relativ hoch. |

| Vorkommen |

Wenn Frauen mit Kleinkindern sprechen, tendieren sie häufig zu Palatalisierung. Dem Französischen wird eine Tendenz zu vorderen Artikulationsstellungen nachgesagt. |

| Abbildung |

|

Hinweis: Die Abkürzung m. steht in den Bezeichnungen einzelner Muskeln für Musculus

PDF-Download "Stimmkomponenten, bei denen die Zunge nach vorne gezogen wird"Alveolarisierung (Zunge nach vorne gezogen)

| Stimmkomponenten, bei denen die Zunge nach vorne gezogen wird (tongue-fronted voice) | |

|---|---|

| Begriff |

Darunter fallen folgende Stimmkomponenten:

|

| Produktion, Artikulation |

Für eine Vorwärtsbewegung der Zunge ist v.a. ein Muskel verantwortlich: der m. genioglossus. Dieser verläuft vom Kinn einerseits zum Zungenbein, andererseits zum Zungenrücken und bildet die untere Zungenmasse. Sofern das Zungenbein fixiert ist, wird die Zunge bei seiner Kontraktion nach vorne geschoben. Der Grad der Vorwärtsbewegung wird durch die antagonistisch wirkenden Muskeln m. styloglossus und m. hyoglossus reguliert. |

| Akustik |

Erster und zweiter Formant liegen weit auseinander, da der zweite Formant sehr hoch ist. Je weiter vorne die Stimmkomponente, umso schwächer fällt diese Erhöhung aus; bei Palatalisierung ist der zweite Formant am höchsten. Die Frequenzwerte des dritten Formanten liegen relativ hoch. |

| Vorkommen |

Wenn Frauen mit Kleinkindern sprechen, tendieren sie häufig zu Palatalisierung. Dem Französischen wird eine Tendenz zu vorderen Artikulationsstellungen nachgesagt. |

| Abbildung |

|

Hinweis: Die Abkürzung m. steht in den Bezeichnungen einzelner Muskeln für Musculus

PDF-Download "Stimmkomponenten, bei denen die Zunge nach vorne gezogen wird"Palato-Alveolarisierung (Zunge nach vorne gezogen)

| Stimmkomponenten, bei denen die Zunge nach vorne gezogen wird (tongue-fronted voice) | |

|---|---|

| Begriff |

Darunter fallen folgende Stimmkomponenten:

|

| Produktion, Artikulation |

Für eine Vorwärtsbewegung der Zunge ist v.a. ein Muskel verantwortlich: der m. genioglossus. Dieser verläuft vom Kinn einerseits zum Zungenbein, andererseits zum Zungenrücken und bildet die untere Zungenmasse. Sofern das Zungenbein fixiert ist, wird die Zunge bei seiner Kontraktion nach vorne geschoben. Der Grad der Vorwärtsbewegung wird durch die antagonistisch wirkenden Muskeln m. styloglossus und m. hyoglossus reguliert. |

| Akustik |

Erster und zweiter Formant liegen weit auseinander, da der zweite Formant sehr hoch ist. Je weiter vorne die Stimmkomponente, umso schwächer fällt diese Erhöhung aus; bei Palatalisierung ist der zweite Formant am höchsten. Die Frequenzwerte des dritten Formanten liegen relativ hoch. |

| Vorkommen |

Wenn Frauen mit Kleinkindern sprechen, tendieren sie häufig zu Palatalisierung. Dem Französischen wird eine Tendenz zu vorderen Artikulationsstellungen nachgesagt. |

| Abbildung |

|

Hinweis: Die Abkürzung m. steht in den Bezeichnungen einzelner Muskeln für Musculus

PDF-Download "Stimmkomponenten, bei denen die Zunge nach vorne gezogen wird"Palatalisierung (Zunge nach vorne gezogen)

| Stimmkomponenten, bei denen die Zunge nach vorne gezogen wird (tongue-fronted voice) | |

|---|---|

| Begriff |

Darunter fallen folgende Stimmkomponenten:

|

| Produktion, Artikulation |

Für eine Vorwärtsbewegung der Zunge ist v.a. ein Muskel verantwortlich: der m. genioglossus. Dieser verläuft vom Kinn einerseits zum Zungenbein, andererseits zum Zungenrücken und bildet die untere Zungenmasse. Sofern das Zungenbein fixiert ist, wird die Zunge bei seiner Kontraktion nach vorne geschoben. Der Grad der Vorwärtsbewegung wird durch die antagonistisch wirkenden Muskeln m. styloglossus und m. hyoglossus reguliert. |

| Akustik |

Erster und zweiter Formant liegen weit auseinander, da der zweite Formant sehr hoch ist. Je weiter vorne die Stimmkomponente, umso schwächer fällt diese Erhöhung aus; bei Palatalisierung ist der zweite Formant am höchsten. Die Frequenzwerte des dritten Formanten liegen relativ hoch. |

| Vorkommen |

Wenn Frauen mit Kleinkindern sprechen, tendieren sie häufig zu Palatalisierung. Dem Französischen wird eine Tendenz zu vorderen Artikulationsstellungen nachgesagt. |

| Abbildung |

|

Hinweis: Die Abkürzung m. steht in den Bezeichnungen einzelner Muskeln für Musculus

PDF-Download "Stimmkomponenten, bei denen die Zunge nach vorne gezogen wird"Velarisierung (Zunge nach hinten gezogen)

| Stimmkomponenten, bei denen die Zunge nach hinten gezogen wird (tongue-retracted voice) | |

|---|---|

| Begriff |

Darunter fallen folgende Stimmkomponenten:

|

| Produktion, Artikulation |

|

| Akustik |

Der Frequenzwert des ersten Formanten ist sehr hoch, der zweite Formant liegt tiefer als in neutraler Artikulationsstellung. Bei einigen hinteren Stimmkomponenten liegen der erste und zweite Formant deshalb sehr nahe beieinander (z.B. bei Pharyngalisierung, bei der die Zunge den Rachenraum einengt). |

| Höreindruck |

Pharyngalisierung und Laryngo-Pharyngalisierung ziehen in vielen Fällen andere Veränderungen nach sich, die den Höreindruck und die Differenzierung dieser Stimmkomponenten mitbestimmen (z.B. eine Absenkung des Velums mit daraus folgender Nasalierung oder eine Absenkung des Kehlkopfs, die mit Behauchung einhergehen kann). |

| Abbildung |

|

Hinweis: Die Abkürzung m. steht in den Bezeichnungen einzelner Muskeln für Musculus

PDF-Download "Stimmkomponenten, bei denen die Zunge nach hinten gezogen wird"Pharyngalisierung (Zunge nach hinten gezogen)

| Stimmkomponenten, bei denen die Zunge nach hinten gezogen wird (tongue-retracted voice) | |

|---|---|

| Begriff |

Darunter fallen folgende Stimmkomponenten:

|

| Produktion, Artikulation |

|

| Akustik |

Der Frequenzwert des ersten Formanten ist sehr hoch, der zweite Formant liegt tiefer als in neutraler Artikulationsstellung. Bei einigen hinteren Stimmkomponenten liegen der erste und zweite Formant deshalb sehr nahe beieinander (z.B. bei Pharyngalisierung, bei der die Zunge den Rachenraum einengt). |

| Höreindruck |

Pharyngalisierung und Laryngo-Pharyngalisierung ziehen in vielen Fällen andere Veränderungen nach sich, die den Höreindruck und die Differenzierung dieser Stimmkomponenten mitbestimmen (z.B. eine Absenkung des Velums mit daraus folgender Nasalierung oder eine Absenkung des Kehlkopfs, die mit Behauchung einhergehen kann). |

| Abbildung |

|

Hinweis: Die Abkürzung m. steht in den Bezeichnungen einzelner Muskeln für Musculus

PDF-Download "Stimmkomponenten, bei denen die Zunge nach hinten gezogen wird"Laryngo-Pharyngalisierung (Zunge nach hinten gezogen)

| Stimmkomponenten, bei denen die Zunge nach hinten gezogen wird (tongue-retracted voice) | |

|---|---|

| Begriff |

Darunter fallen folgende Stimmkomponenten:

|

| Produktion, Artikulation |

|

| Akustik |

Der Frequenzwert des ersten Formant ist sehr hoch, der zweite Formant liegt tiefer als in neutraler Artikulationsstellung. Bei einigen hinteren Stimmkomponenten liegen der erste und zweite Formant deshalb sehr nahe beieinander (z.B. bei Pharyngalisierung, bei der die Zunge den Rachenraum einengt). |

| Höreindruck |

Pharyngalisierung und Laryngo-Pharyngalisierung ziehen in vielen Fällen andere Veränderungen nach sich, die den Höreindruck und die Differenzierung dieser Stimmkomponenten mitbestimmen (z.B. eine Absenkung des Velums mit daraus folgender Nasalierung oder eine Absenkung des Kehlkopfs, die mit Behauchung einhergehen kann). |

| Abbildung |

|

Hinweis: Die Abkürzung m. steht in den Bezeichnungen einzelner Muskeln für Musculus

PDF-Download "Stimmkomponenten, bei denen die Zunge nach hinten gezogen wird"Supralaryngale Stimmkomponenten: Kiefer

Offene Kieferstellung (open jaw)

| Produktion, Artikulation |

Passiv sind die Muskeln, die dafür sorgen, dass der Unterkiefer nicht der Schwerkraft unterliegt, durch leichte Entspannung beteiligt. Aktiv wird der Unterkiefer durch die Anspannung einiger zum Zungenbein laufender Muskeln abgesenkt (v.a. m. pterygoideus externus (bzw. lateralis), m. geniohyoideus, m. mylohyoideus und Teile des m. digastricus). Die Kieferstellungen interferieren stark mit labialen Stimmkomponenten. Sie können ihre Effekte gegenseitig verstärken oder auch mindern. |

| Akustik |

Die Größe der Kieferöffnung hat vor allem auf die Frequenz des ersten Formanten Einfluss (je offener, umso höher ist der erste Formant), aber auch die höheren Formanten steigen mit der Mundöffnung etwas an. |

| Höreindruck |

Sprecher mit deutlichen Kiefer- und Lippenbewegungen werden eher als extrovertiert, temperamentvoll und energiegeladen eingeschätzt. |

| Vorkommen |

Offene oder geschlossene Kieferstellung sind in gewissem Grad sprachenspezifisch. Indische und pakistanische Sprachen werden z.B. mit offenem Kiefer produziert. Diese Artikulationsstellung ist vorteilhaft für die retroflexen Laute in diesen Sprachen. Die weite Kieferöffnung könnte auch Ursache für den schwachen Verschluss bei bilabialen Plosiven sein. |

Hinweis: Die Abkürzung m. steht in den Bezeichnungen einzelner Muskeln für Musculus

PDF-Download "Offene Kieferstellung (open jaw)"Geschlossene Kieferstellung

| Produktion, Artikulation |

Der stärkste Muskel ist der m. masseter, der an den Wangenknochen vom Oberkiefer zum Unterkiefer verläuft. Darüber hinaus sind an der Anhebung des Unterkiefers Muskeln, die vom Schädel zum Kiefer verlaufen, wie z.B. der m. pterygoideus internus (bzw. medialis), der den Kiefer anhebt und nach vorne schiebt, und der Schläfenmuskel m. temporalis, der den Kiefer anhebt und nach hinten zieht, beteiligt. Die Kieferstellungen interferieren stark mit labialen Stimmkomponenten. Sie können ihre Effekte gegenseitig verstärken oder auch mindern. |

| Akustik |

Die Größe der Kieferöffnung hat vor allem auf die Frequenz des ersten Formanten Einfluss (je offener, umso höher ist der erste Formant), aber auch die höheren Formanten steigen mit der Mundöffnung etwas an. |

| Höreindruck |

Sprecher mit geschlossener Kiefer- und Lippenstellung werden als introvertiert, reserviert und cool eingeschätzt. |

| Vorkommen |

Offene oder geschlossene Kieferstellung sind in gewissem Grad sprachenspezifisch. Das Englische z.B. benötigt eine geringe Kieferöffnung. |

Hinweis: Die Abkürzung m. steht in den Bezeichnungen einzelner Muskeln für Musculus

PDF-Download "Geschlossene Kieferstellung"Nach vorne geschobener Kiefer

| Hörbeispiel | Eckert & Laver: |

Supralaryngale Stimmkomponenten: Velopharynx

Nasalierung (nasal voice)

| Artikulation |

Absenkung des Velums mit Hilfe von m. palatoglossus und m. palatopharyngeus. Der m. palatoglossus verläuft vom weichen Gaumen seitlich hinten zum Zungenrücken. Der m. palatopharyngeus reicht vom weichen Gaumen über die hintere Rachenwand bis zu den Rändern des Schildknorpels. Entscheidend für den auditiven Eindruck der Nasalität ist eine größere Öffnung zwischen Nasen- und Rachenraum als zwischen Rachen- und Mundraum. |

| Akustik |

Bei Nasalierung ist die Intensität gering, die Dämpfung groß. Dies äußert sich z.B. auch in breiten Formantbändern. Im Signal sind zusätzliche Nasalformanten und aufgrund der Seitenresonanzräume Anti-Resonanzen (Frequenzbereiche keiner Energie) zu erkennen. |

| Höreindruck |

Nasalierung klingt ähnlich wie Velarisierung. Der auditive Eindruck der Nasalität kann grundsätzlich - wenn auch nicht in den vorliegenden Tonbeispielen - durch andere Arten der Seitenkammern-Resonanz erzeugt werden - also z.B. auch, wenn der Rachenraum als Seitenresonator wirkt. |

| Vorkommen |

Diese Stimmkomponente ist in einigen Varianten des Englischen (BE und AE) stärker ausgeprägt als im Deutschen. Im Norddeutschen ist mehr Nasalität normal als im Süddeutschen. |

| Hörbeispiel | Schwaches Näseln (Eckert & Laver): Starkes Näseln (Eckert & Laver): Nasalierung (Köser): |

PDF-Download "Nasalierung"

Denasalsierung (denasal voice)

| Artikulation |

Der Nasenraum steht nicht als Seitenresonator zur Verfügung, weil die velopharyngale Pforte verschlossen, das Velum also angehoben ist. Auch wenn die Anhebung des Velums grundsätzlich großer interindividueller Variation zu unterliegen scheint, kann man dennoch vier hauptsächlich beteiligte Muskeln nennen: Vor allem sind m. tensor veli palatini zur Anspannung des Velums und m. levator veli palatini zur dessen Anhebung kontrahiert. Darüber hinaus sind der m. constrictor pharyngis superior und evtl. einige Fasern des m. palatopharyngeus aktiv. |

| Vorkommen |

Auch wenn Denasalierung häufig mit einer verstopften Nase in Verbindung gebracht wird, muss diese Korrelation nicht unbedingt bestehen. Denn auch eine verstopfte Nase kann nasale Resonanzen aufweisen. Denasalierung ist gelegentlich beim Einsetzen von Lachen zu finden. |

| Hörbeispiel | Eckert & Laver: |

PDF-Download "Denasalierung"

Supralaryngale Stimmkomponenten: Pharynx

Verengter Kehlraum, pharyngale Enge

| Produktion, Artikulation |

Diese Stimmkomponente, die bei Laver (1980) unter die Kategorie pharyngeal settings fällt, wird durch Kontraktion des pharyngalen Raums selbst erzeugt, nicht durch Zurückziehen von Zungenrücken oder Zungenwurzel (dies wäre Pharyngalisierung). Die Verengung wird v.a. durch Anspannung der pharyngalen Konstriktormuskeln m. pharyngis medius und m. pharyngis inferior erreicht. Darüber hinaus sind der vom Schläfenbein bis zum Kehlkopf laufende m. stylopharyngeus und der m. salpingopharyngeus (der von der Eustachischen Röhre kommend die Rachenwände entlang verläuft) beteiligt. Die pharyngalen Stimmkomponenten können mit diversen anderen interagieren: v.a. mit laryngalen oder velopharyngalen Komponenten, aber auch mit Artikulationseinstellungen, bei denen der Zungenkörper oder die Zungenwurzel beteiligt sind. |

| Akustik |

Die Frequenzwerte des ersten Formanten sind erhöht, die des zweiten abgesenkt. Auf diese Weise liegen der erste und zweite Formant nahe beieinander (wie bei Pharyngalisierung). Aufgrund der erhöhten Spannung im Rachenraum liegt geringere Dämpfung und somit eine schmalere Bandbreite der Formanten vor. |

| Höreindruck |

Wenn mit verengtem Kehlraum gesprochen wird, klingt die Stimme metallisch und scharf. |

| Vorkommen |

Diese Stimmkomponente kann bei Angst oder Ekel (bzw. allgemein zum Ausdruck von Unlust) auftreten. |

| Hörbeispiel | Eckert & Laver: |

PDF-Download "Verengter Kehlraum"

Erweiterter Kehlraum, pharyngale Expansion

| Produktion, Artikulation |

Diese Stimmkomponente, die bei Laver (1980) unter die Kategorie pharyngeal settings fällt, wird durch die Expansion des pharyngalen Raums selbst erzeugt, nicht durch Einflüsse von Zungenrückenbewegungen. Zur Erweiterung des Kehlraums ist häufig unterstützend eine Absenkung des Kehlkopfs zu beobachten. Die pharyngalen Stimmkomponenten können mit diversen anderen interagieren: v.a. mit laryngalen oder velopharyngalen Komponenten, aber auch mit Artikulationseinstellungen, bei denen der Zungenkörper oder die Zungenwurzel beteiligt sind. |

| Akustik |

Der erste Formant ist in seinem Frequenzwert abgesenkt. |

| Höreindruck |

Je größer die Resonanzräume im Vokaltrakt sind, desto voller klingt die Stimme. |

| Vorkommen |

Ein weiter Kehlraum dient z.B. dem Ausdruck von Wohlbehagen. |

| Hörbeispiel | Eckert & Laver: |