Audite Vocem

Startseite

Stimmkomponenten

Sprecherbeispiele

Glossar

Glossar

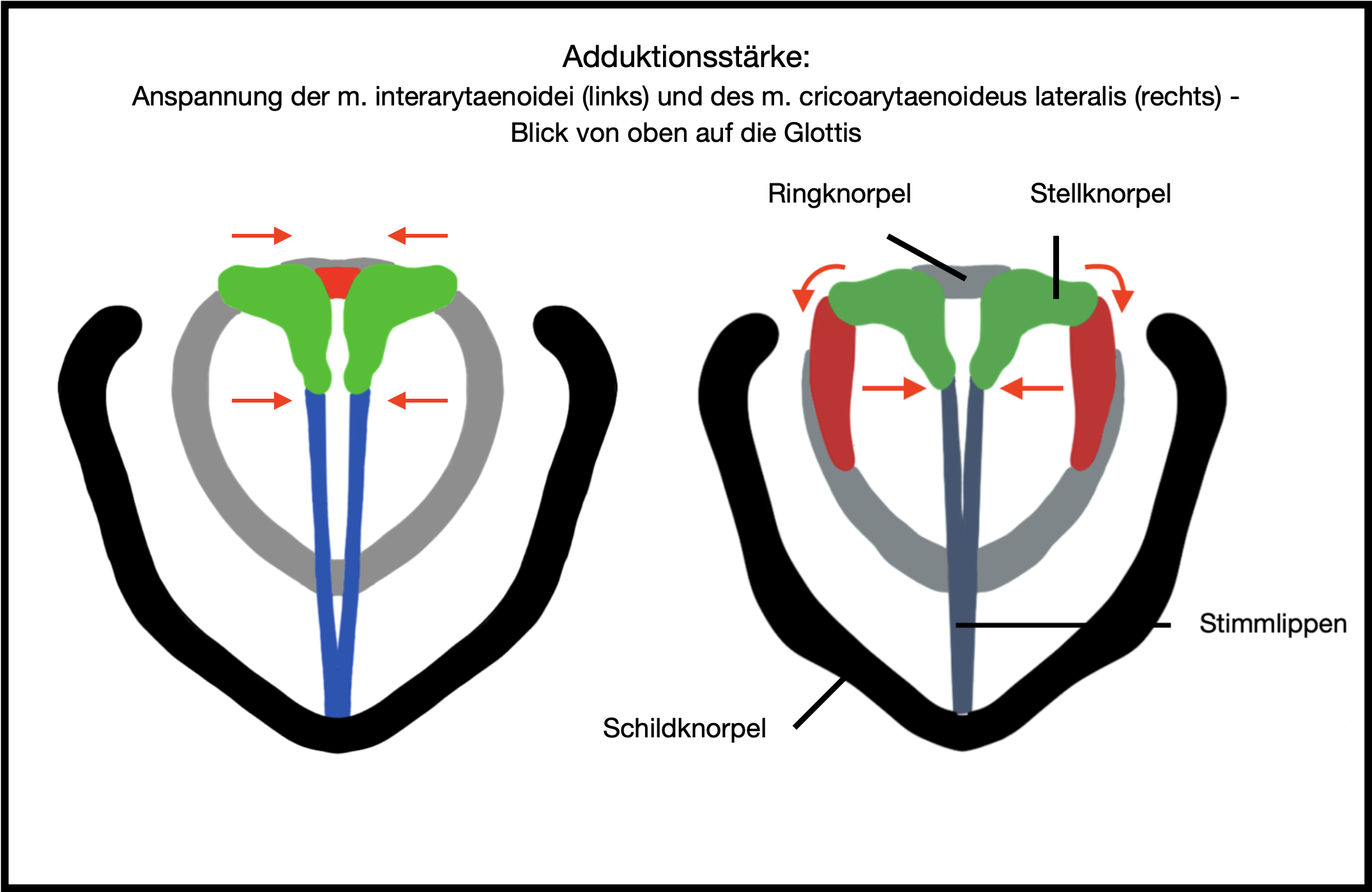

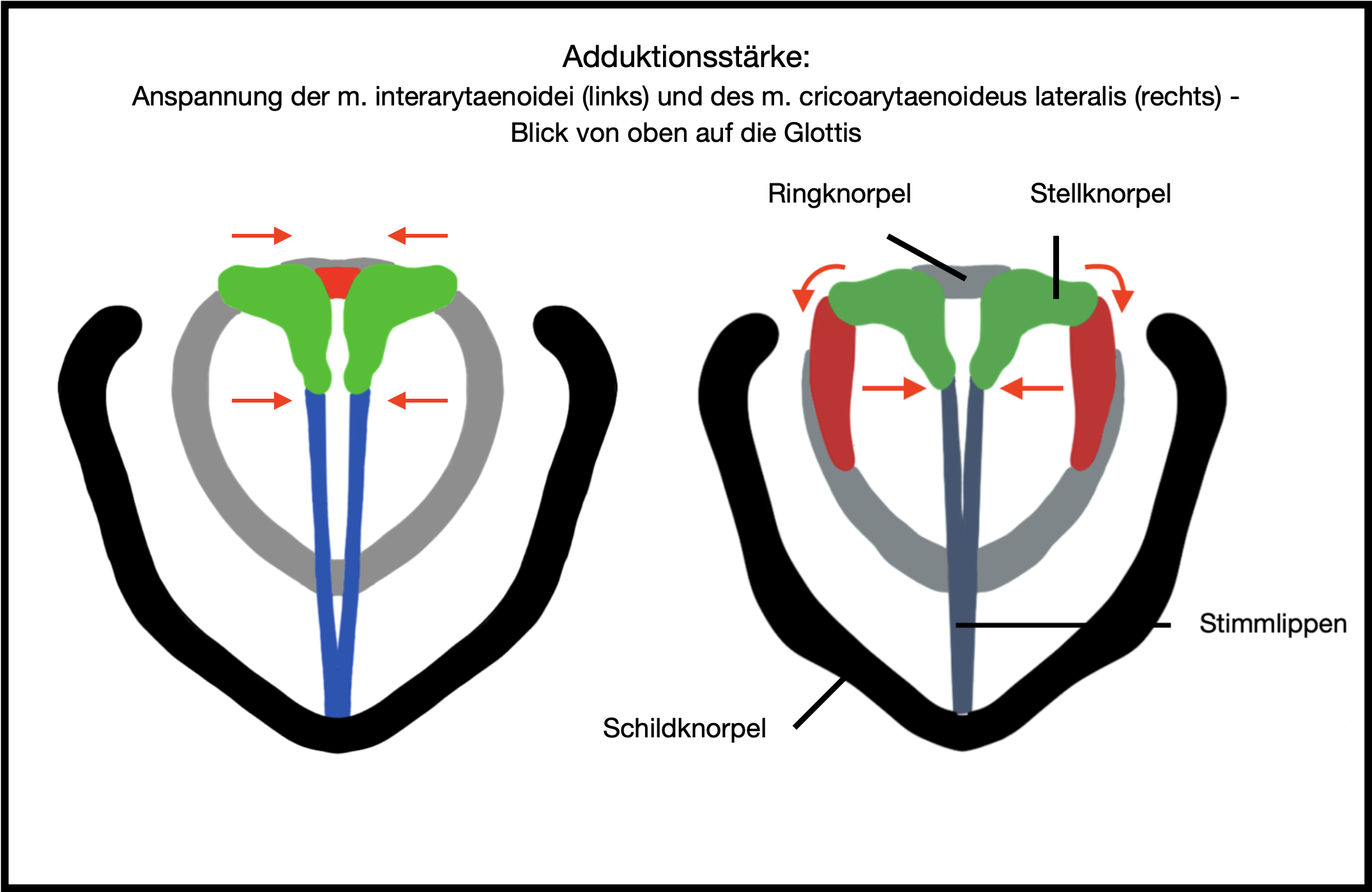

Adduktionsstärke

Laver beschreibt die laryngalen Spannungsverhältnisse bei der Produktion

der unterschiedlichen Phonationstypen anhand dreier Parameter: (1)

longitudinale Spannung (longitudinal tension), (2)

mediale Kompression (medial compression) und (3) Adduktionsstärke (adductive tension).

Die Adduktionsstärke gibt an, wie stark die Aryknorpel (Stellknorpel) an

ihrer hinteren Seite gegeneinander gezogen werden. Erreicht wird dies v. a. durch die

interarytenoideus-Muskeln (m. arytaenoideus obliquus und m. arytaenoideus

transversus), und darüber hinaus durch den m. cricoarytaenoideus lateralis.

Amplitude

Die Amplitude ist eine physikalische Größe, die die maximale Auslenkung

der Luftdruckschwankungen bei der Schallübertragung widerspiegelt. Sie wird

in decibel (dB) angegeben. Auditives Korrelat der Amplitude ist die Lautstärke.

Diplophonie

Zwei unterschiedlich schwingende Abschnitte der Stimmlippen schwingen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten, einer mit höherer Grundfrequenz und einer mit tieferer Grundfrequenz. Die zwei Grundfrequenzen sind auditiv wahrnehmbar. Diplophonie ist eine mögliche physiologische Basis für Knarren/Knarrstimme.

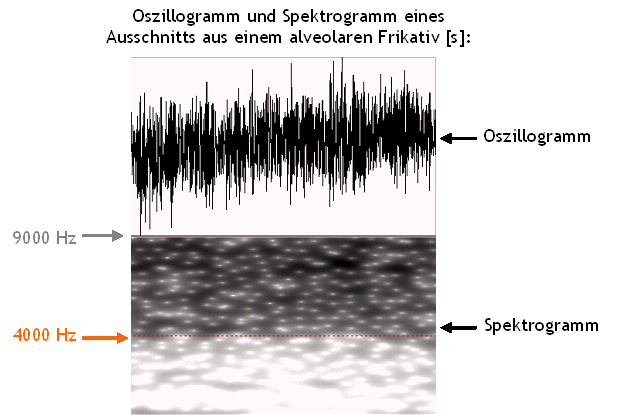

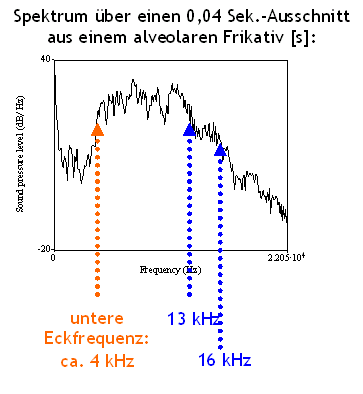

Eckfrequenz

Die spektrale Struktur von Frikativen wird anhand ihrer sog. Eckfrequenzen (engl. cut-off frequency)

beschrieben: Bei vielen Frikativen nimmt die Energie im unteren Bereich ab einer

bestimmten Frequenz stark zu und im oberen Bereich ab einer bestimmten Frequenz

wieder schnell ab.

Die untere Eckfrequenz von palatalen Frikativen liegt z.B. zwischen 2 und 3 kHz,

von alveolaren Frikativen zwischen 4 und 5 kHz. Labiodentale Frikative haben

im Gegensatz dazu eine relativ gleichmäßige Energieverteilung über

alle Frequenzen, so dass bei ihnen keine Eckfrequenzen bestimmt werden können.

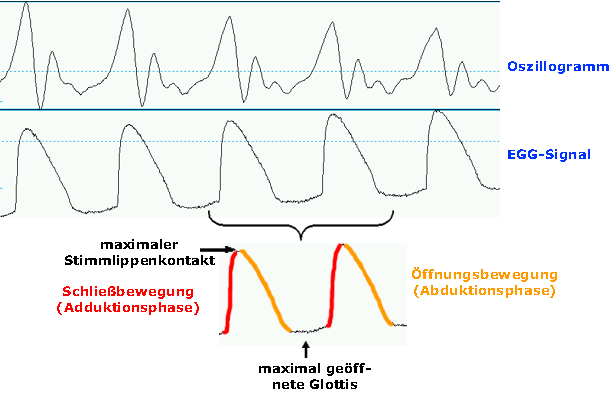

Elektroglottograph (Laryngograph)

Mit Hilfe eines Elektroglottographen (EGG), auch Laryngograph genannt, wird der

relative Kontakt der Stimmlippen gemessen.

Es handelt sich dabei um eine nicht-invasive Methode: Am Hals werden rechts und

links vom Kehlkopf - an den Seiten des

Schildknorpels - jeweils eine (zunehmend

häufiger zwei) Elektroden angelegt. Eine dient als Sender-, die andere als

Empfänger-Elektrode. Von der Sender-Elektrode wird ein hochfrequenter

Wechselstrom mit geringer Voltzahl ausgegeben. An der Empfänger-Elektrode

wird gemessen, wie viel von dem gesendeten Strom ankommt. Die EGG-Signale geben

also die Impedanz des Stromflusses an der

Glottis wieder: Luft bietet mehr Impedanz

als das Gewebe, weshalb bei hohem Kontakt der

Stimmlippen (= bei geschlossener

Glottis) geringere Impedanz vorliegt und somit mehr bei der Empfänger-Elektrode

ankommt.

Das Signal wird jedoch nicht nur von der Stärke des Stimmlippenkontakts

bestimmt. Variable Faktoren wie die vertikale Kehlkopfbewegung oder Schleim auf

den Stimmlippen können das Signal beeinflussen. Darüber hinaus bestimmen

feste Faktoren wie z.B. die Struktur des Fettgewebes, der Abstand der Elektroden

voneinander und der Kontakt zwischen Elektroden und Haut die Qualität des

Signals.

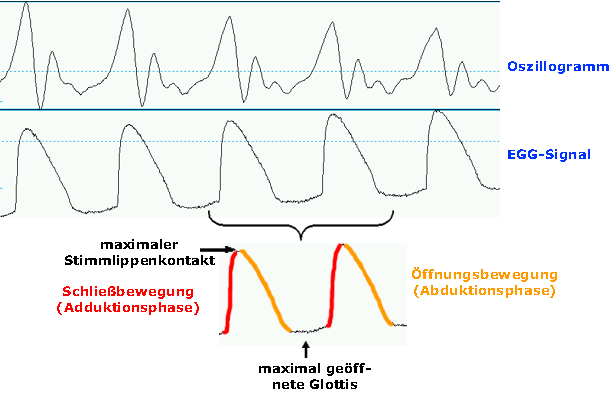

Wie liest man ein EGG-Signal?

Wie bei dem Oszillogramm des akustischen Signals wird auch das elektroglottographische

Signal in Wellenform dargestellt. Der maximale Stimmlippenkontakt (= minimale

Impedanz) bildet dabei den Gipfel der Welle, der Moment der am weitesten

geöffneten Glottis (= maximale Impedanz) liegt im unteren Signalbereich.

Die Phase der Stimmlippenadduktion bildet die linke Flanke der Welle, die Phase

der Abduktion die rechte. (Siehe Abb. unten)

Bei der Modalstimme dauert die Adduktionsphase normalerweise 1/3 der Periodendauer,

die Abduktionsphase 2/3 der Periodendauer (siehe Abb.). Bei behauchter Stimme

oder Falsett ist die Wellenform eher symmetrisch; bei Knarren hingegen wird die

Glottis sehr abrupt geschlossen, die Öffnung verläuft sehr langsam.

Falsche Stimmlippen

Die falschen Stimmlippen, auch Taschenfalten oder Ventrikularfalten genannt, sind

zwei Schleimhautfalten oberhalb des Kehlkopfes.

Sie werden bei einigen Stimmkomponenten wie z.B. starkem Knarren,

rauer oder gespannter Stimme durch starke pharyngale Kontraktionen adduziert und

nähern sich dabei den echten Stimmlippen an.

Formant

Aufgrund unterschiedlicher Konfiguration des Vokaltraktes bei unterschiedlichen

Lauten oder artikulatorischen Stimmkomponenten wird das Rohschallsignal in jeweils

spezifischer Weise gefiltert: Es werden bestimmte Frequenzbereiche verstärkt,

andere gedämpft. In der Akustik werden die Frequenzbereiche erhöhter

Intensität Formanten genannt, in Hertz (Hz) angegeben.

Formanten findet man v.a. bei stimmhaften Lauten, z.B. bei Vokalen. Da es

mehrere Intensitätsmaxima gibt, werden sie von dem niedrigsten Frequenzwert

zum höchsten durchnummeriert (der erste Formant hat den niedrigsten Wert).

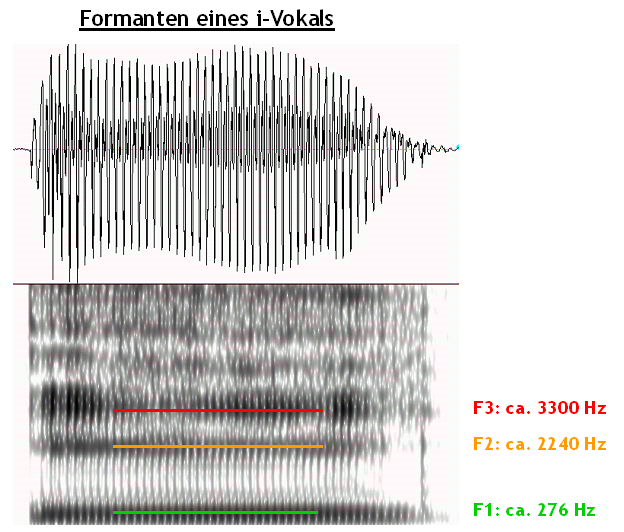

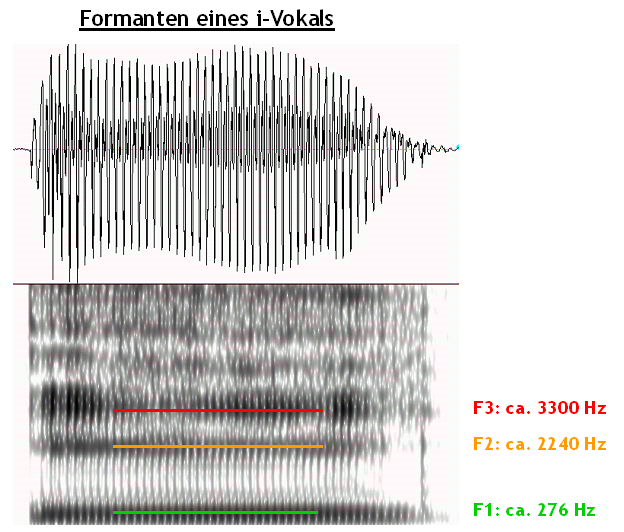

Ein Beispiel: Der Vokal [i] hat einen niedrigen ersten Formanten und hohe Werte

für den zweiten und dritten Formanten. Bei einem männlichen Sprecher

sind folgende Werte zu erwarten: F1 von 250-300 Hz, F2 von 2200-2400 Hz, F3 von

ca. 2500 Hz. Der Vokal [a] hat im Vergleich dazu einen hohen ersten Formanten

und mittleren zweiten und dritten Formanten: F1 von ca. 600-650 Hz, F2 von

1300-1400 Hz, F3 von ca. 2300-2400 Hz.

Glottis

Als Glottis wird der Raum zwischen den

Stimmlippen

bezeichnet. Er wird auch

Stimmritze genannt. Bei einem harten Stimmeinsatz von Vokalen (dem

Glottalverschluss) ist die Glottis z.B. geschlossen. Beim Einatmen ist die Glottis

maximal weit geöffnet. Gelegentlich werden unter diesen Begriff die Stimmritze

und die sie eingrenzenden Stimmlippen zusammengefasst (in dieser Lernumgebung

aber nicht).

GRBAS-Skala

Skala zur Klassifikation pathologischer Stimmen mit Hilfe der Parameter Heiserkeit

(G), Rauhigkeit (R), Behauchtheit (B), Asthenie (A) und Spannung (S). Sie wird

vor allem im anglo-amerikanischen Raum verwendet.

In der Praxis korrelierte die Einschätzung von Asthenie jedoch so stark mit

Behauchtheit, dass sie als eigene Kategorie aufgegeben wurde. Ebenso streute die

Beurteilung der Spannung in den Hörerurteilen sehr stark. Dies führte

im deutschsprachigen Raum zur Einführung der

RBH-Skala, anhand

derer eine Stimmen über Rauheit (R), Behauchtheit (B) und Heiserkeit (H)

bestimmt wird.

Grundfrequenz (F0)

Häufigkeit, mit der sich die Stimmlippenschwingungen innerhalb einer Sekunde

wiederholen. Die Grundfrequenz wird in Hertz (Hz) angegeben. Sie liegt bei Männern bei ca. 100-150 Hz, bei Frauen bei ca. 190-250 Hz, bei Kindern bei ca. 350-500 Hz. Für diese Unterschiede sind v.a. unterschiedlich lange und dicke Stimmlippen bei Männern, Frauen und Kindern verantwortlich.

Auditives Korrelat: Tonhöhe.

Im Spektrogramm ist die Grundfrequenz als sog. voice bar (Stimmbalken) erkennbar: ein dicker schwarzer Balken im untersten Bereich des Signals.

Harmonische

Das akustische Sprachsignal ist keine Sinusschwingung, sondern besteht aus

mehreren Teilkomponenten. Die einzelnen Teilkomponenten werden Harmonische

genannt.

Bei (quasi-)periodischen Schwingungen ist die erste Harmonische (mit der

längsten Periodendauer) die

Grundfrequenz.

Alle weiteren Harmonischen, die ein Vielfaches der Grundfrequenz sind, werden

auch Obertöne genannt.

Die Harmonischen dürfen nicht mit

Formanten

verwechselt werden. Formanten sind Frequenzbänder, in denen die vorhandenen

Harmonischen verstärkt werden.

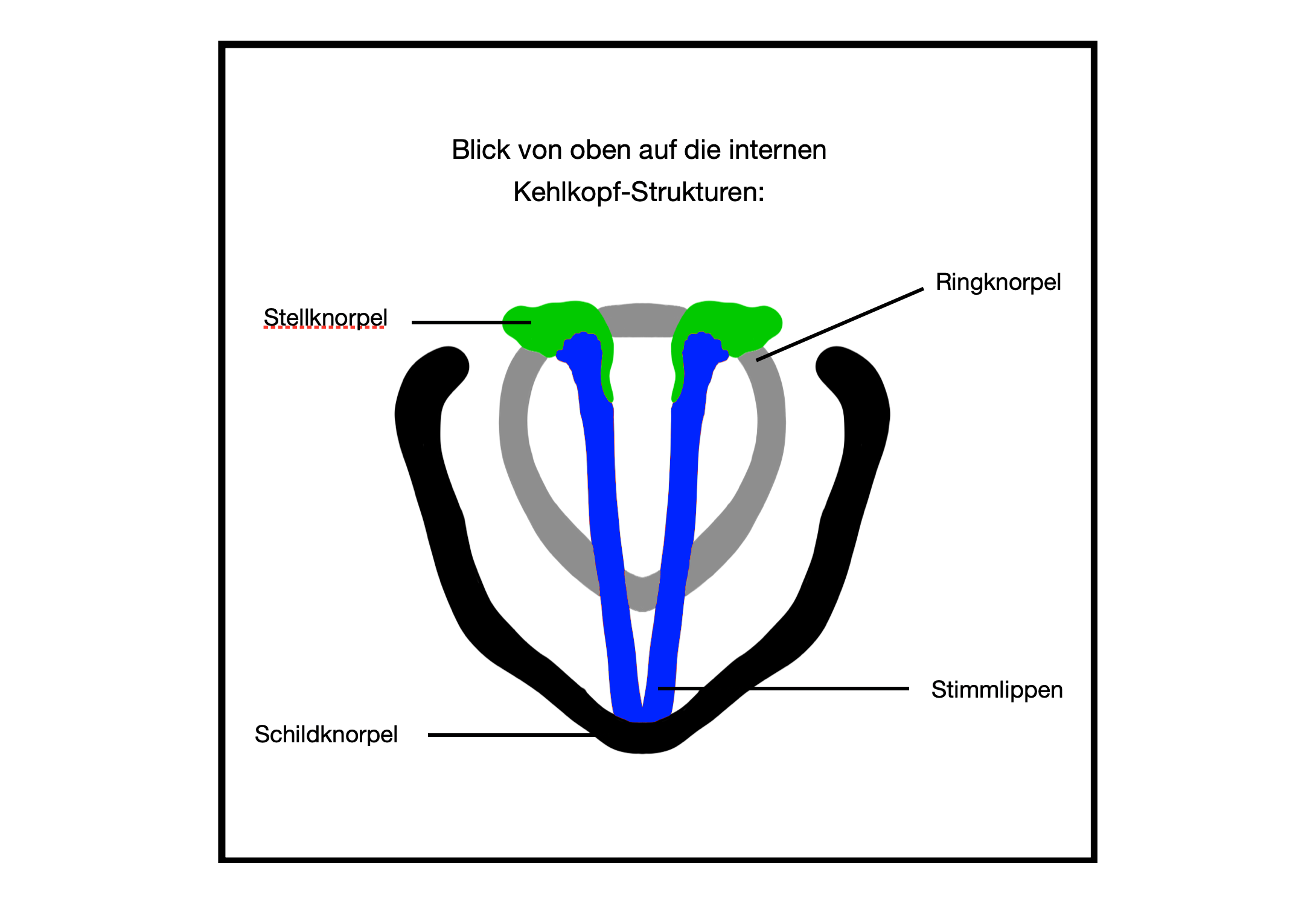

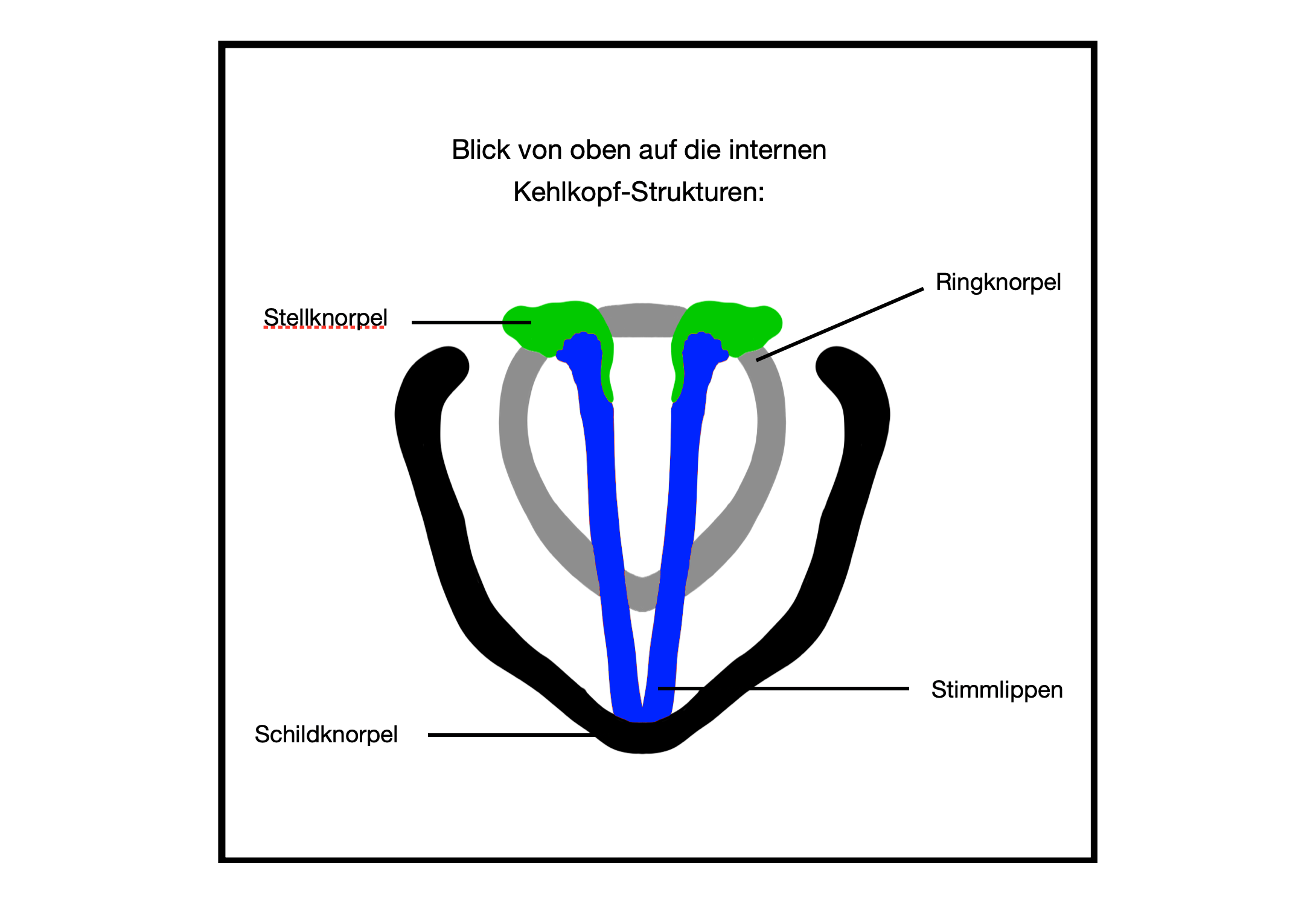

Kehlkopf (Larynx)

Der Kehlkopf stellt den Anfangsteil des unteren Atemwegs dar. Er dient primär dazu, das Eindringen von Speisen in die Luftröhre zu verhindern.

Er besitzt ein knorpeliges Kehlkopfskelett, dessen Einzelteile miteinander

in Gelenken artikulieren und durch diverse Bänder miteinander verbunden sind.

Der Kehlkopf wird zur Stimmbildung genutzt. Dazu befinden sich im Kehlkopfinneren

die beiden Stimmlippen. Je nachdem, ob die Stimmlippen

schwingen, die Glottis vollständig verschließen oder ob sie weit abduziert sind,

können unterschiedliche Lautklassen und unterschiedliche

Phonationstypen

produziert

werden.

Die Knorpel des Kehlkopfs und die Befestigungspunkte der Stimmlippen sind hier abgebildet:

Grau eingezeichnet ist der sog. Ringknorpel (Cartilago cricoidea).

Die grün dargestellten Stellknorpel/Aryknorpel (Cartilagines arytenoidea) sind pyramidal geformt. Sie sitzen locker auf dem Ringknorpel auf und können relativ zu diesem nach vorne/hinten verschoben bzw. gedreht werden.

Die Stimmlippen sind hinten an den Processus vocales der beiden Stellknorpel und vorne an der Innenseite des Schildknorpelbugs angeheftet. Der schwarz eingezeichnete Schildknorpel (Cartilago thyroidea) dient u.a. dem Schutz der Stimmlippen. Die beiden Platten des Schildknorpels stehen bei Männern und Frauen sowie bei Kindern in unterschiedlichem Winkel zueinander. Beim Mann findet man einen Winkel von etwa 90 Grad, bei der Frau einen Winkel von etwa 120 Grad. Die vordere Spitze des Schildknorpels wird als Adamsapfel bezeichnet. Der Adamsapfel ist folglich beim Mann prominenter ausgebildet.

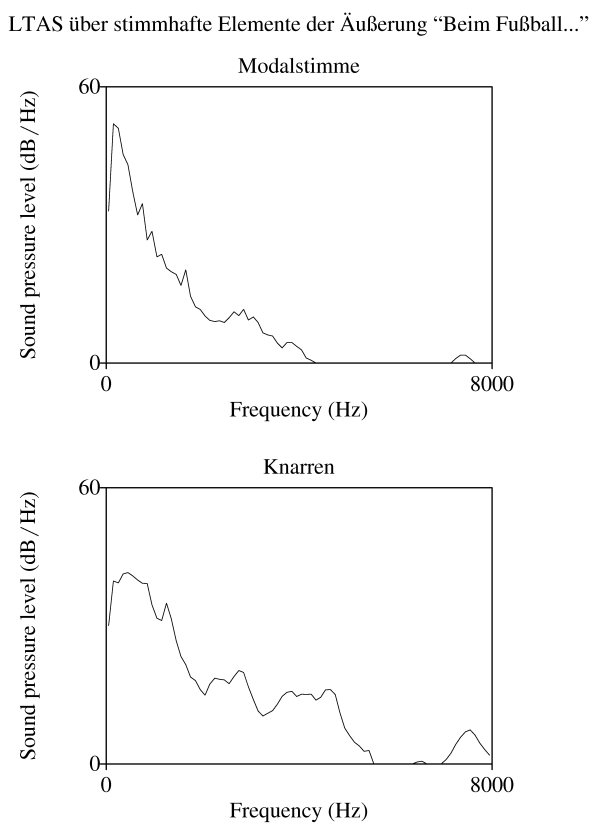

Langzeitspektrum

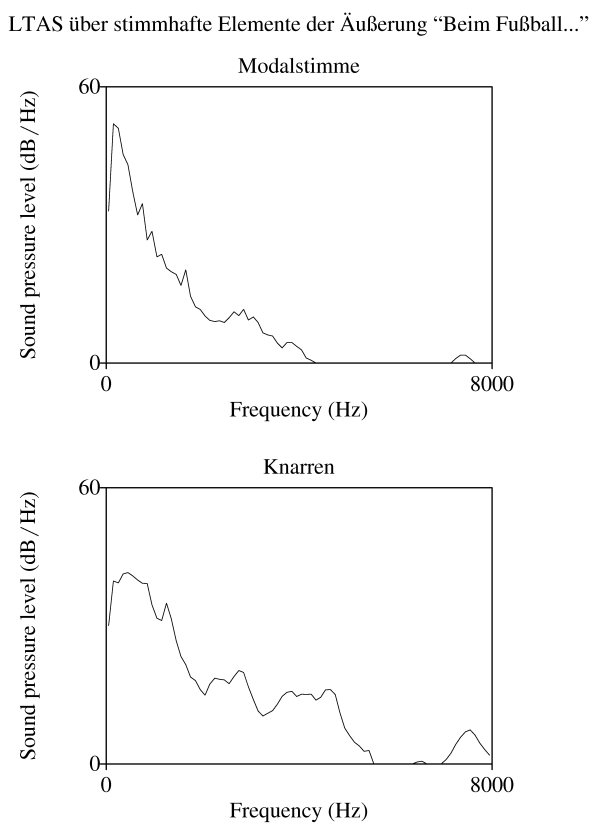

Langzeitspektren (engl. long term average spectra - LTAS) stellen die spektralen Eigenschaften eines Sprachsignals über einen größeren zeitlichen Ausschnitt dar. Dabei werden über einen Zeitraum von mindestens 40-60 Sekunden einzelne Spektren (mit Hilfe einer Fast Fourier Transformation - FFT) hintereinander erstellt und die Werte gemittelt. Um segmentelle Einflüsse auf die spektralen Werte ausschließen zu können, darf der Ausschnitt auf keinen Fall kleiner sein. Da aber auch dann der Effekt einzelner Laute nie ganz verschwindet, raten einige Autoren dazu, z.B. nur Vokale zu analysieren, oder nur stimmhafte Segmente. Außerdem ist es sinnvoll, Pausen herauszulöschen, da das Hintergrundrauschen das Signal unnötig verzerren könnte.

Mit Hilfe von Langzeitspektren kann man ein Profil von Gipfeln und Tälern erstellen und den spektralen Abfall bestimmen (indem man z.B. die Amplitude der ersten Harmonischen mit der Amplitude höherer Harmonischer vergleicht). Sie können so zur Charakterisierung einer Stimme (z.B. in der Sprechererkennung), als Maß für Geschlechts- oder Altersidentität und als Indiz für bestimmte Stimmpathologien dienen.

Die Einflüsse supralaryngaler Stimmkomponenten auf das Langzeitspektrum sind eher gering, so dass es primär für laryngale/phonatorische Stimmkomponenten ein valides Maß darstellt. Darüber hinaus haben viele Faktoren, die nichts mit der Stimmqualität zu tun haben (wie z.B. auch die Tagesform des Sprechers), einen Einfluss auf das Langzeitspektrum; die Vergleichbarkeit der einzelnen Spektren ist deshalb problematisch.

Beispiel für Langzeitspektren der zwei Stimmkomponenten Modalstimme und Knarren über alle stimmhaften Segmente des Beispielsatzes "Beim Fußball können die Sportfreunde immer davon ausgehen, dass die schönsten Tore und die interessantesten Spielzüge abends um zehn Uhr dreißig in der Sportschau übertragen werden." (mit Hilfe von praat erstellt):

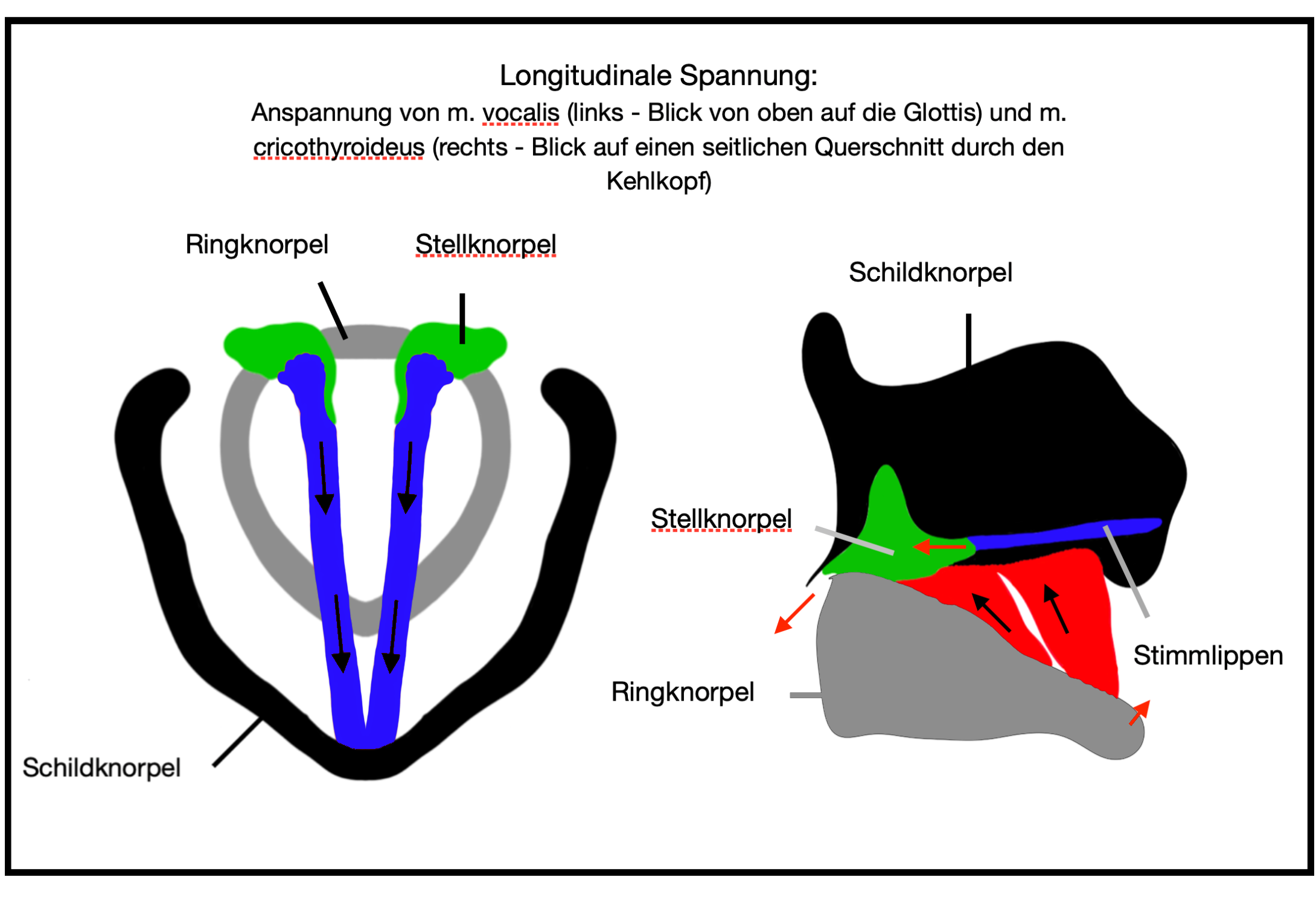

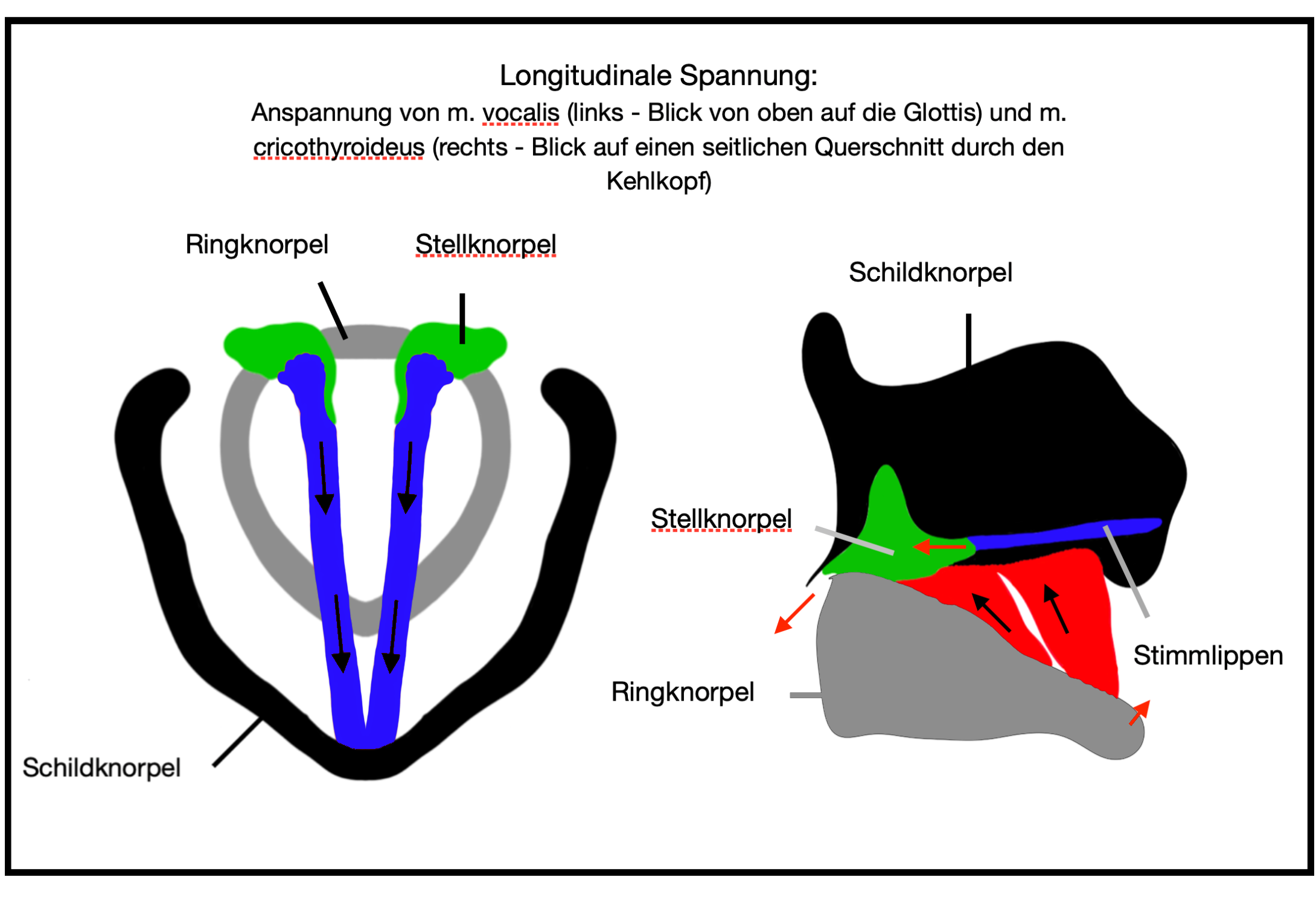

Longitudinale Spannung

Laver beschreibt die laryngalen Spannungsverhältnisse bei der Produktion

der unterschiedlichen

Phonationstypen

anhand dreier

Parameter: (1) Longitudinale Spannung (longitudinal tension), (2)

mediale Kompression (medial compression) und (3)

Adduktionsstärke (adductive tension).

Unter longitudinaler Spannung wird die - aktive und passive - Längsspannung

der Stimmlippen verstanden. Die passive Spannung wird durch das Nach-Vorne-Kippen

des Schildknorpels mit Hilfe des m. cricothyroideus und die damit einhergehende Dehnung der Stimmlippen erreicht, die aktive durch die Anspannung des vocalis-Muskels, der ein Teil der Stimmlippen selbst ist.

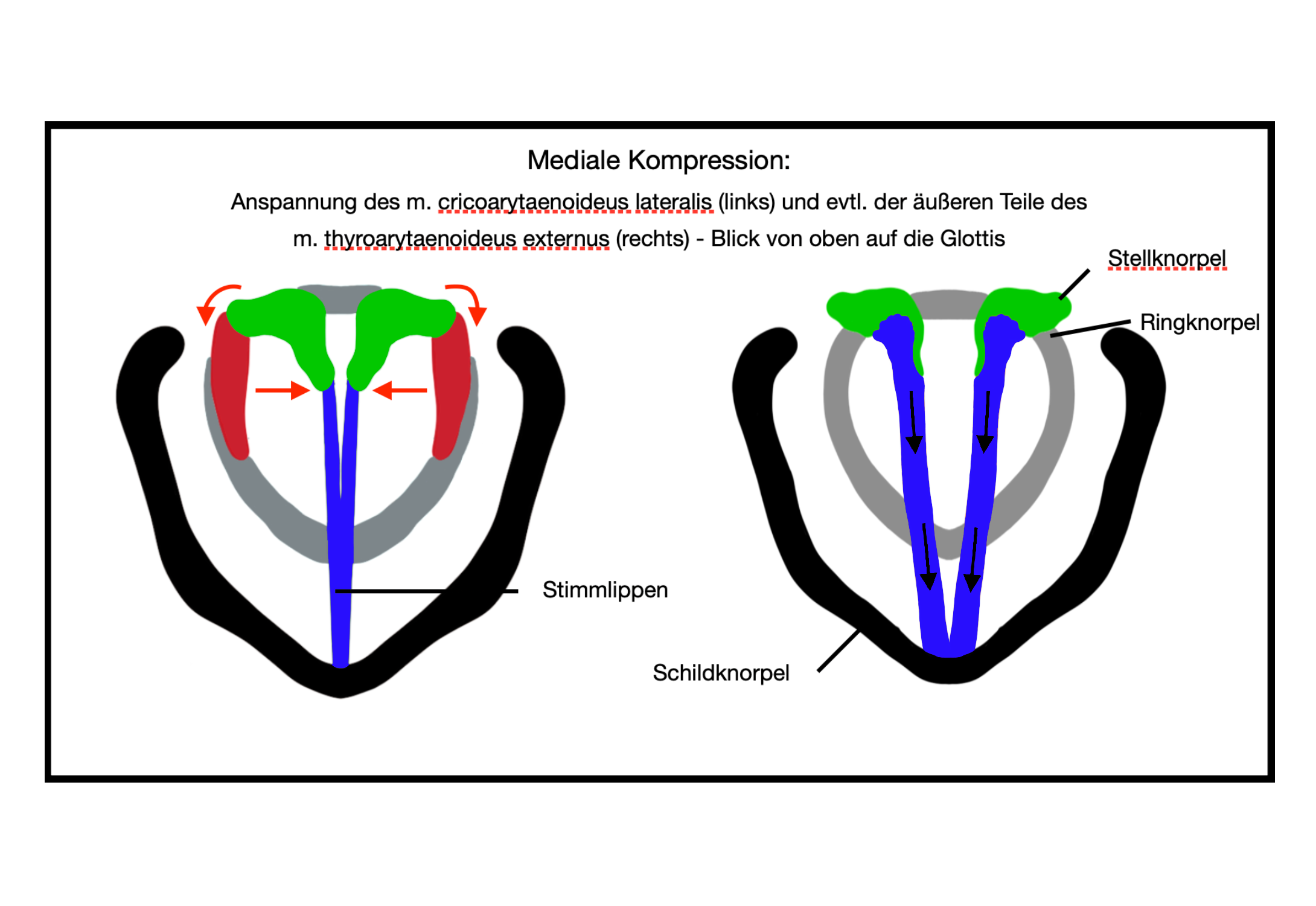

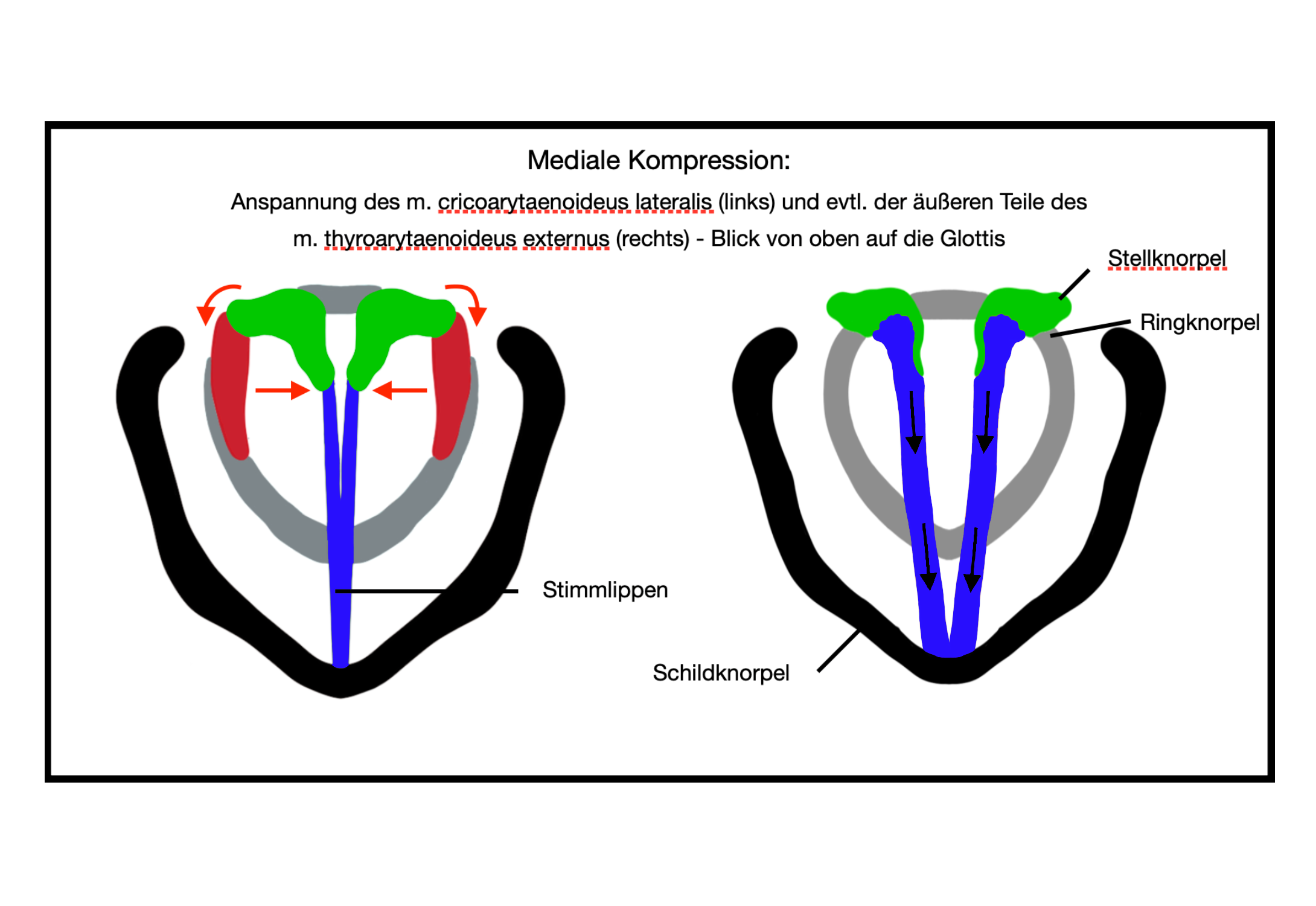

Mediale Kompression

Laver beschreibt die laryngalen Spannungsverhältnisse bei der Produktion

der unterschiedlichen

Phonationsstypen

anhand dreier

Parameter: (1) longitudinale Spannung (longitudinal tension),

(2) mediale Kompression (medial compression) und (3)

Adduktionsstärke (adductive tension).

Die mediale Kompression bestimmt die Stärke, mit der die vorderen Prozessus

der Aryknorpel (Stellknorpel) zusammengedrückt werden. Der m.

cricoarytaenoideus lateralis und Teile des m. thyroarytaenoideus externus

bewirken die notwendige Drehung der Aryknorpel.

Neutrale Stimmgebung, neutrale Artikulationsstellung

Referenzbasis für alle anderen Stimmkomponenten:

- Die Stimmlippen schwingen periodisch, mit moderater

Spannung. Die Schwingungen gehen nicht mit hörbarer Friktion einher.

- Der Kehlkopf ist weder abgesenkt noch erhöht.

- Die Spannung im Mund-, Rachen- und Kehlkopfraum ist gemäßigt.

- Der supralaryngale Vokaltrakt ist überall etwa gleich weit. Es kommt

zu keiner pharyngalen Verengung.

- Die Lippen sind nicht vorgestülpt.

- Das Zungenblatt wird in seinen vorderen Segmenten verwendet, die

Zungenwurzel ist nicht vorgeschoben und nicht zurückgezogen.

- Der Kiefer ist weder ganz geschlossen, noch besonders offen.

- Hörbare Nasalität liegt nur dort vor, wo linguistisch gewünscht.

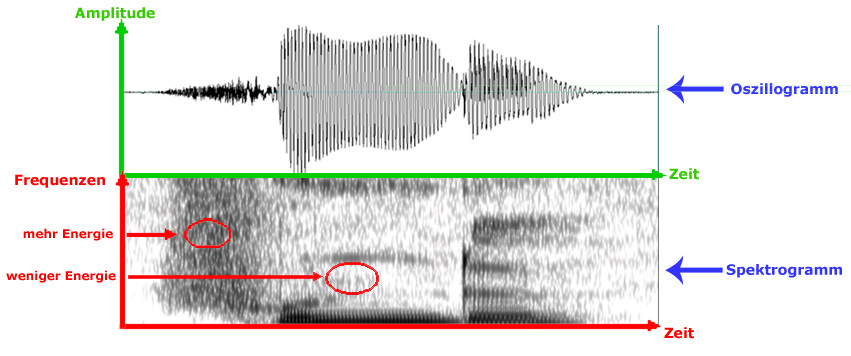

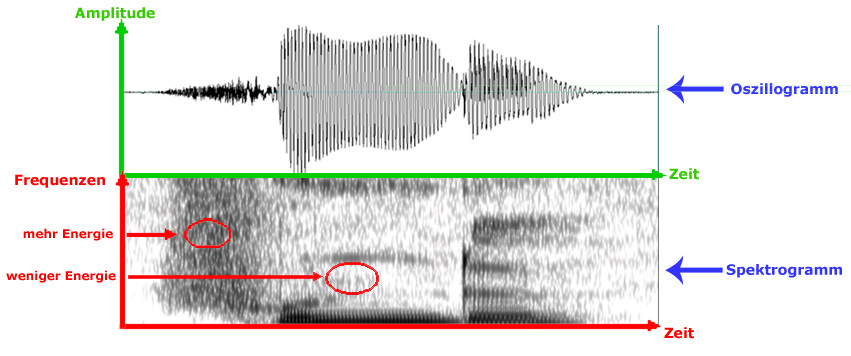

Oszillogramm und Spektrogramm

Ein Oszillogramm (auch Zeitsignal genannt) ist die Darstellung des Schalldrucksignals als komplexe Welle. Es werden folgende

akustische Parameter dargestellt:

- x-Achse: Zeit (ms) - vgl. Dauer in der Perzeption

- y-Achse: Amplitude (dB) - vgl. Lautstärke in der Perzeption

Das Spektrogramm stellt hingegen folgende Eigenschaften des akustischen Signals dar:

- x-Achse: Zeit (ms) - vgl. Dauer in der Perzeption

- y-Achse: Frequenz (Hz) - vgl. Tonhöhe in der Perzeption

- Schwärzungsgrad: Energie - vgl. Lautstärke in der Perzeption

Period doubling

Die Stimmlippen schwingen nicht regelmäßig:

Es wechseln sich Perioden unterschiedlicher

Amplitude

oder Periodendauer ab.

Period doubling ist eine mögliche physiologische Basis für

Knarren/Knarrstimme.

Phonation

Stimmbildung: Anregung des Sprachschalls durch Schwingen der

Stimmlippen.

Die Stimmkomponenten, die durch unterschiedliche Schwingungsverhältnisse

der Stimmlippen produziert werden, werden auch als Phonationstypen bezeichnet.

Phonationstyp

Die Anregung des Sprachschalls kann aufgrund unterschiedlicher Form der

Stimmlippenschwingungen differieren. Diese unterschiedlichen Phonationsarten

werden auch Phonationstypen genannt.

Die Stimmlippen können z.B. regelmäßig und effizient, ohne dass

Luft unmoduliert entweicht, schwingen; in diesem Fall spricht man von einer

Modalstimme. Wenn sie fest zusammengepresst werden und somit längere Zeit

adduziert sind und nur unregelmäßig schwingen können, spricht

man von einer Knarrstimme oder Knarren. Modalstimme und Knarren

sind zwei mögliche Phonationstypen.

RBH-Skala

Skala zur Beurteilung pathologischer Stimmen. Es wird angegeben, wie heiser, rau

oder behaucht eine Stimme ist.

Der Eindruck der Heiserkeit (H) ergibt sich aus dem der Rauheit (R) und dem der Behauchtheit

(B) der Stimme. Die RBH-Skala wird in unterschiedlichen Stärkegraden angegeben (nicht vorhanden,

leicht-, mittel- und hochgradig).

Rauheit wird primär durch irreguläre Grundfrequenzschwankungen bestimmt.

Behauchtheit wird durch unmoduliertes Turbulenzgeräusch bestimmt.

Spektraler Abfall

Ein Spektrum zeigt die Zusammensetzung eines akustischen Signals aus bestimmten

Frequenzen und deren Amplituden

zu einem bestimmten Zeitpunkt. In einem

Langzeitspektrum werden die gemittelten Frequenz-Amplitudenwerte über einen

bestimmten Zeitraum dargestellt.

Der spektrale Abfall (engl. spectral tilt) gibt an, in welchem Maße

die Amplitude höherer Frequenzen im Verhältnis zu den tieferen abnimmt.

Er wird bestimmt, indem z.B. die Amplitude der zweiten

Harmonischen oder des ersten

Formanten

ins Verhältnis zur Amplitude der ersten Harmonischen (der Grundfrequenz)

gesetzt wird.

Spektrum

Ein Spektrum zeigt die Zusammensetzung eines akustischen Signals aus bestimmten Frequenzkomponenten und deren Amplituden zu einem bestimmten Zeitpunkt. Bzw. in einem Langzeitspektrum werden die gemittelten Frequenz-Amplitudenwerte über einen bestimmten Zeitraum dargestellt.

In dem Spektrum eines (quasi-)periodischen Sprachsignals ist die erste Harmonische, die normalerweise eine hohe Intensität aufweist, die Grundfrequenz. Die Formanten sind als Intensitätsgipfel in den höheren Frequenzen zu erkennen.

Stimme

Mit diesem Begriff wird vor allem der am

Kehlkopf erzeugte Primärklang bezeichnet, die sog. Quelle. Sekundäre Modifikation bzw. Filterung im Vokaltrakt

(Rachen-, Mund- und Nasenraum) erzeugt Resonanzen, die der Unterscheidung von

Lauten und supralaryngalen Stimmkomponenten dienen. Primärklang und

supralaryngale Stimmkomponenten zusammen machen eine wahrgenommene

Stimmqualität aus.

Stimmkomponente (Setting)

Alle hier aufgelisteten Stimmkomponenten (Stimmeigenschaften) werden in der Nomenklatur von John Laver (siehe z.B. Laver, 1980) als Settings bezeichnet. Eine konkrete

Stimmqualität kann sich aus einem komplexen Zusammenspiel mehrerer Settings/Stimmkomponenten ergeben.

Ein Setting beschreibt eine bestimmte Einstellung oder Konfiguration der an der

Artikulation beteiligten Strukturen, die über mehr als ein Segment hinweg

anhält. Nicht jedes Segment (Vokal oder Konsonant) ist gleichermaßen empfänglich für

ein Setting. So wird man z.B. bei stimmlosen Konsonanten keinen Einfluss der laryngalen

Settings feststellen, bei Vokalen hingegen sehr stark.

Einige Settings können miteinander kombiniert werden, andere nicht. Unter

dem Menüpunkt Sprecher-Beispiele sind einige Stimmen zu hören, die

mehrere Settings mehr oder weniger stark miteinander vereinen.

Stimmlippen

Die Stimmlippen (plicae vocales), auch Stimmfalten genannt, sind die Basis der Phonation. Sie verlaufen V-förmig von der Innenseite des Schildknorpels (cartilago thyroidea) zu den Stimmfortsätzen der Stellknorpel (cartilago arytaenoideus). Sie bestehen aus den Stimmbändern (ligamentum vocalis), Muskelgewebe (m. thyroarytaenoideus externus und m. vocalis) und Schleimhäuten.

Der Raum zwischen den Stimmlippen wird als Glottis oder Stimmritze bezeichnet.

Folgende Abbildung zeigt die Kehlkopf-internen Knorpelstrukturen und die Stimmlippen:

Stimmqualität

Eine Qualität, die quasi-permanent bzw. über mehr als ein Segment

hinweg von einem neutralen Artikulationsmodus abweicht. Eine konkrete Stimmqualität kann sich aus einem komplexen Zusammenspiel mehrerer Settings/Stimmkomponenten ergeben.

Hier wird eine breite Definition von Stimmqualität vertreten: Darunter fallen

nicht nur die am Kehlkopf modifizierten Phonationstypen

(= enge Definition von Stimmqualität), sondern auch alle Veränderungen, die im supralaryngalen

Vokaltrakt vorgenommen werden, und solche, die durch die allgemeine Spannung im

laryngalen und supralaryngalen Raum hervorgerufen werden.

Die Ursachen und Gründe für das Auftreten von Stimmqualitäten sind

vielfältig.

- Sie können extralinguistisch durch pathologische Veränderungen

von Stimmlippen oder Artikulatoren bestimmt sein.

- Linguistisch werden sie z.B. in Kombination mit bestimmten suprasegmentellen

Merkmalen wie Akzenttypen eingesetzt.

- Häufig dienen sie paralinguistischen Zwecken, z.B. der Signalisierung

von Emotionen und Einstellungen.

- Sie sind z.T. soziolinguistische Hinweise, z.B. auf die Zugehörigkeit

zu einer bestimmten dialektalen Sprachgemeinschaft oder auch zu einer bestimmten

Altersgruppe.

supralayngal

Unter die supralaryngalen Stimmkomponenten fallen die Abweichungen von der neutralen Artikulationsstellung, die den Bereich oberhalb des Kehlkopfs betreffen.

- Abweichungen von der neutralen (horizontalen) Zungenposition im Mundraum

- Abweichungen von der neutralen Lippenform

- Abweichungen in der vertikalen Kieferposition (dem Öffnungsgrad des Mundes)

- Nasalierung und Denasalierung

- Eine besondere Verengung oder Weitung des pharyngalen Raumes

Velopharyngale Pforte

Als velopharyngale Pforte wird der Durchgang zwischen Rachen- und Nasenraum

bezeichnet. Das Velum (velum palatinum, auch Gaumensegel genannt), der

weiche Teil des Gaumens, kann durch diverse Muskeln angehoben und abgesenkt werden.

Ist das Velum angehoben, ist die velopharyngale Pforte geschlossen und es kann

keine Luft in die Nase fließen. Bei gesenktem Velum ist die velopharyngale

Pforte geöffnet, so dass Luft in die Nase fließen kann; es werden

nasale Laute produziert bzw. der Sprecher spricht mit Nasalierung.

Velopharyngale Stimmkomponenten

Dieser Begriff wird einer Kategorie velar bedingte Stimmkomponenten

vorgezogen, weil nicht nur das Velum an der Verengung oder Öffnung der sog.

velopharyngalen Pforte - dem Durchgang zwischen Rachen- und Nasenraum - beteiligt ist.

Ein weiteres Problem liegt in der artikulatorischen Basis für einen nasalen

auditiven Eindruck: Was man wahrnimmt, ist vielmehr eine Seitenkammern-Resonanz.

Seitenkammer ist in den hier präsentierten Beispielen die Nase, könnte

aber z.B. auch der Rachenraum sein; der akustische und auditive Effekt wäre

sehr ähnlich oder gar gleich.

Vokaltrakt

Der Vokaltrakt, gelegentlich als Ansatzrohr bezeichnet, ist der Artikulationsraum oberhalb des Kehlkopfs. Darunter fallen Rachen-, Nasen- und Mundraum.

Das (durch Phonation angeregte) Quellsignal wird hier gefiltert: Einige Frequenzbereiche des Rohschallsignals haben viel Energie. Man spricht dabei von Resonanzfrequenzen. Andere Frequenzbereiche werden durch Absorption der Energie am Gewebe oder durch Verlust in den subglottalen Raum stark gedämpft.